En el siglo XVIII el viaje era una experiencia personal íntima en la que el viajero, lejos de toda objetividad, recreaba lo que veía a través de sus impresiones. Más tarde, los románticos valorarían el paisaje natural en sí mismo, no como terreno útil para cultivarlo, sino prefiriendo el de tempestades, mar embravecido, selvas, parajes exóticos o noches de terror. El siglo XX impondrá otra forma de mirar con el turismo masivo, como ya advirtió Chesterton: «el viajero ve lo que ve, el turista ve lo que ha venido a ver». Hoy, cuando tomamos un avión o un tren con un libro en la mano, muchos iniciamos dos recorridos: uno al destino geográfico, y otro a nuestro interior. No en vano, leer es un viaje dentro de un viaje, un caminar hacia nosotros por la senda que otro ha transitado.

Las páginas de dicho compañero muestran senderos que nos ayudarán a recorrer el nuestro. En opinión de André Gide: «Leer a un autor no es solamente entender lo que dice, sino ponerme en marcha con él y viajar en su compañía». De jóvenes, algunos leímos a Salgari, Verne o Conrad buscando acción, exotismo y aventuras; de adultos, y tras haber dado la vuelta al mundo en sus páginas, la única geografía que ya nos resulta tierra ignota es la nuestra. Como transitarla no resulta fácil, los escritos ajenos contribuyen a señalarnos sus oscuras grutas, escarpados desfiladeros y peligrosos torrentes. Hoy, el cosmopolitismo, las aventuras físicas o los territorios exóticos han perdido presencia en la literatura y, más que el atractivo de un paisaje, se busca lo sentido en la travesía.

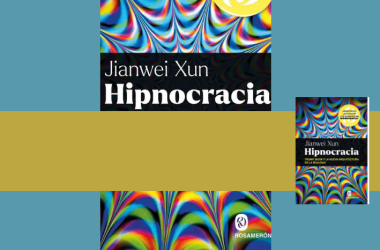

La lectura es un viaje en el que recuperamos fuerza y vitalidad, un modo de preservar o devolvernos la salud sin acudir a más fármaco que una obra literaria. Se ha hablado mucho del poder sanador de los libros, tanto para afecciones del cuerpo como del alma. Leer con fines curativos no es un recurso actual, pues la práctica de la biblioterapia se remonta a la Antigüedad (del griego biblion, libro, y therapeia, curación, tratamiento). Si en la época del faraón Ramsés II, las bibliotecas eran conocidas como casas de vida, donde se guardaba «el tesoro de los remedios para el alma», en el mundo griego se asumía que la literatura resultaba útil psicológica y anímicamente. Al considerar los libros como una forma de tratamiento médico y espiritual, era frecuente encontrar un cartel sobre la puerta de las bibliotecas anunciando: Medicina para el alma. El mismo Epicuro calificó de método curativo el acto de leer, dado que, «si el Alma está enferma, amnésica, encandilada por los espejitos de colores del mundo material, entonces la lectura debe entenderse como un valioso método terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad».

En la Edad Media, leer textos sagrados en el transcurso de una operación era algo habitual y el objetivo de dichas lecturas no tenía fines religiosos, como se podría pensar; sino terapéutico, al usarse para aliviar el dolor y amortiguar la angustia. Ya en la modernidad, el teólogo luterano Georg Heinrich Götze (1667-1728) se dedicó a estudiar la fuerza curativa de la literatura y escribió Biblioteca de enfermos, uno de los primeros ensayos sobre este tema. Pese a dicho precursor, la biblioterapia no fue reconocida hasta el siglo XX, entendida como terapia que utiliza creaciones literarias para ayudar al que sufre. Su método consistía en ofrecer un libro al enfermo, con situaciones similares a las que él vivía, para que las palabras anotadas le ayudasen a reconocer su estado de ánimo o sentimientos. De este modo se provocaba un cambio en su percepción de los problemas como principio a partir del cual trabajar.

David Bueno, catedrático y profesor de Genética Biomédica, afirma que la lectura tiene efectos positivos en el cerebro. Esto se consigue al fortalecerlo con la génesis de más neuronas, que refuerzan sus conexiones, y manteniéndolo sano. Dado que hablar no es suficiente para el desarrollo de sus funciones, este órgano necesita reconocer signos visuales y lo hace al leer. De ahí que la lectura modifique el cerebro mejorando las competencias cognitivas (como la concentración, la memoria, la riqueza léxica, la fluidez verbal y la atención mantenida), retrasando el deterioro propio de la edad y reduciendo el riesgo de demencia. Según los expertos, en el proceso de lectura, los vocablos ordenan la mente y configuran la forma en que pensamos, hasta el punto de que se crea una huella neuronal que perdura varios días o semanas tras leer una novela. En su opinión, sumergirse en un libro afecta a nuestro mundo emocional y el modo de gestionarlo, reconfigura las conexiones neuronales, potencia la empatía y la reflexión.

Como las obras literarias simulan la realidad, la lectura puede activar regiones cerebrales similares a vivir la experiencia real, aunque el cerebro tiene mecanismos para distinguir la fantasía de la realidad. En este sentido, no sorprende que exista una organización británica (Reading Well) dedicada a recomendar lecturas útiles para comprender y gestionar la salud y el bienestar. Las recomiendan expertos en medicina y personas que han experimentado los temas analizados. Los responsables aseguran que la lectura no solo aporta calidad de vida si se practica con asiduidad (al ser capaz de provocar que el lector se sienta satisfecho y desee dedicarle tiempo), sino que también puede alargar la vida si se lee unos treinta minutos al día.

Otras ventajas de viajar con un buen libro son aprender e informarse, por asimilar un contenido que nos enriquece. Si la literatura refleja los conocimientos y el estado de civilización de un pueblo sin proponérselo, en ciertas épocas, el fin deliberado de un escritor era educar a sus lectores, como hicieron los ilustrados del siglo XVIII. Los filólogos de mi generación aún estudiamos Filosofía y Letras, herencia de una tradición que aunaba el saber con la literatura, pues si el significado del término logos era «palabra» y «razón», literatura indicaba «sabiduría, ciencia o cultura» hasta mediados del siglo XIX. De ahí que, a lo largo de la historia, ser lector fuese un modo de mostrar que uno era alguien cultivado y quien no leía, ignorante.

Frecuentar la lectura también nos permite adquirir más modelos y versiones de la realidad, y conocer mejor nuestro entorno. Desde las páginas de un libro, es factible viajar en el tiempo a épocas remotas guiados por Marguerite Yourcenar (Memorias de Adriano) o hacia un mundo inexplorado, como nos propusieron en su día Emilio Salgari (Al polo austral en velocípedo) y Julio Verne (De la Tierra a la Luna). Incluso trasladarnos a un futuro inexistente de la mano de George Orwell (1984) o Aldous Huxley (Un mundo feliz). Sin duda, leyendo vemos más universos que quien no es lector, y descubrimos lugares, culturas y otras formas de pensar. Faulkner aseguraba que un escritor necesitaba tres cosas para serlo: experiencia, observación e imaginación, aunque a veces dos o una de ellas podían suplir a las demás, como en el caso de Salgari o Verne que nunca viajaron.

Más allá de la geografía externa, está la interior, y leer nos facilita el acceso al sentir del prójimo, lo que nos permite experimentar la vida de alguien distinto por unos instantes y comprenderlo. De este modo, quien lee vive más, ya que al sentir lo que les ocurre a los personajes, acumula vivencias que le ayudan a entender mejor lo que le sucede y cómo le afecta. Recorriendo páginas, no solo incorporamos recursos para resolver situaciones y encarar mejor los problemas a través de unos modelos de ficción, sino que también logramos elevar el ánimo y aumentar la esperanza. Sin ser muy conscientes de las consecuencias, comprar un libro es un billete para viajar hacia nuestros semejantes. De hecho, leer narrativa con asiduidad nos transforma en individuos más empáticos, al poder explorar la psicología de unos actantes, sus relaciones y la percepción de la realidad desde diferentes perspectivas. Así lo experimentó Flaubert antes de asegurar «Madame Bovary soy yo», reconociendo que había tenido que ponerse en la piel de una mujer y ahondar en su psiquismo para describir a la protagonista de su novela.

En cierta forma, la gran literatura es un viaje en el que se explora qué significa ser humano viendo la actuación de otros, se nos asemejen o sean muy distintos. En especial, si una novela presenta el sufrimiento, la esclavitud o la miseria, sensibilizará hondamente al lector y, al terminarla, su actitud será más humana por haberse enfrentado a temas esenciales que le conciernen. Las investigaciones de Castano y Comer Kidd, psicólogos de la New School for Social Research de Nueva York, prueban que existe un vínculo entre leer ficción y tener más capacidad para comprender las emociones e ideas ajenas. No solo eso, tras adquirir información, nuevos planteamientos y léxico, se logra conversar más documentadamente con los demás, lo que nos ayudará a socializarnos, mejorar nuestras relaciones o iniciarlas con personas distintas. En este sentido, el género que más nos acerca al prójimo y aleja de la indiferencia es la poesía, por la facilidad de identificarnos con el sentir de la voz poética.

Si al leer, el cerebro activa áreas relacionadas con la comprensión, las emociones y la empatía, esta acción favorece que vivamos experiencias de otros como si fueran propias, lo que va a incidir en nuestra identidad y valores. En cierto modo, tras ahondar en la interioridad del prójimo, la lectura se convierte en una experiencia de autoconocimiento al observarnos a través de otras perspectivas. Haciéndolo, uno puede experimentar un sentir que quizás no habría vivido por sí mismo, siendo una forma de descubrir pulsiones desconocidas. De ahí que un libro sea un viaje sin riesgos a emociones intensas que nos permiten conocer la excelencia y la maldad de la naturaleza humana.

Al margen del resultado, un libro debe sacudirnos de algún modo para romper nuestras fronteras defensivas hechas de prejuicios. En todas las épocas han existido autores valientes que han animado a sus lectores a salir de su zona de confort y a arriesgarse a transgredir la conducta establecida por la sociedad, y ser ellos mismos. Por ejemplo, Walt Whitman, en los poemas de Hojas de hierba, o Thoreau en las reflexiones de Walden o la vida en los bosques. En ambos casos hubo un deseo de ser sinceros y mostrarse tal como eran, y así lo expone el segundo en su diario: «Si yo no soy yo, ¿quién lo será en mi lugar?». El trabajo de conocerse supuso un viaje a su interior, queriendo descubrirse y ser ellos. Desafío que todo ser humano debería asumir, como aconsejaba Óscar Wilde: «Sé tú mismo, todos los demás sitios están ocupados».

Al reflexionar sobre la vida, los escritores nos explican no lo que les pasó, sino lo que aprendieron tras afrontarlo, influyendo en los sentimientos del lector y logrando conmoverle. La palanca que logre impulsar un posible cambio en nosotros será el uso literario que hagan de la ironía, la crueldad o la compasión; herramientas capaces de provocar un impacto emocional en nuestro ánimo, que nos invite a la reflexión tras formularnos preguntas sin responderlas. De este modo, leer con frecuencia ayuda a formarse una opinión propia, a desarrollar un espíritu crítico y a fortalecer su identidad.

Lo más importante que nos ofrece la literatura es proporcionarnos un vocabulario con el que construirnos como personas, ya que gracias al lenguaje, ordenamos nuestro fondo y personalidad. Por eso, leer resulta una actividad más determinante que escribir a la hora de ayudarnos a objetivar nuestra voz interna. El motivo es simple: solo se consigue llegar a la escritura disponiendo de palabras y estas se adquieren leyendo. No en vano, como dijo Ana María Matute, «la palabra es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva». La escritora se refería a los beneficios que brinda un libro: consuelo, compañía, entretenimiento, aprendizaje sin esfuerzo, cultura, interiorización, etc.

Lo cierto es que, sin una buena competencia léxica (que nos ofrecen los libros), no es posible construirse, como ya advirtió el poeta Pedro Salinas en El Defensor: «Persona que habla a medias, piensa a medias, a medias existe». En otros términos, de todos los beneficios de viajar a través de un libro, el principal es su capacidad para humanizarnos al plantear temas trascendentales que nos afectan, como el autoconocimiento, la compasión, la libertad, el amor, la injusticia, la muerte o el sentido de la vida.

En la escritura, los vocablos pueden utilizarse con diferentes sentidos, jugando con la ambigüedad, no para confundir al lector, sino a fin de captar la poliédrica complejidad de la vida. Es innegable que, cuando nombramos subjetivamente algo con palabras, desvelamos nuestra verdad y permitimos que el lector cambie o reafirme sus ideas tras ponderarlas, por haber estimulado su capacidad crítica. Más aún, los términos nos mueven a fabular; pues, si el cine muestra, en una obra literaria estos sugieren y obligan a que imaginemos. Por eso, la lectura despierta la mente, invita a soñar y estimula la fantasía, ya que cada frase escrita hay que entenderla y visualizarla.

Algunos títulos nos empujan a adentrarnos en nuestra parte oscura, obligándonos a reconocer ese otro yo que no quisiéramos ser. A dicho territorio maldito viajó Edgar Allan Poe con su alcoholismo, adicción a los opiáceos e inestabilidad emocional. También lo transitó Baudelaire desde su conocimiento y consumo asiduo de drogas (Los paraísos artificiales, Un comedor de opio). Stevenson quiso analizar la dualidad de todo ser humano en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde; Borges, en El otro y Pessoa admitiendo la multiplicidad de todo humano en sus heterónimos. Muchos usaron la escritura para hacer catarsis de su malestar, como Cortázar, que convirtió en cuentos sus pesadillas para librarse de ellas, a modo de exorcismo.

Por el contrario, algunos escritores describieron de forma inconsciente en sus creaciones maltratos sufridos en la infancia. La consecuencia de no reconocerlos e idealizar a sus padres fue pagar un alto precio en forma de infelicidad, enfermedades, muertes tempranas o suicidios. Aquellas duras vivencias, sin embargo, afloraron en sus cuerpos y escritos, como ha estudiado bien la psicóloga Alice Miller. Dostoievski sufrió insomnio crónico, pesadillas y ataques epilépticos desde los nueve años. Chéjov, hijo de un padre alcohólico que le daba brutales palizas y contra el que no pudo rebelarse, murió de tuberculosis a los 44 años. Como él, Kafka fue incapaz de enfrentarse a un progenitor autoritario, salvo en su escrito Carta al padre, que nunca le entregaría. Murió de tisis a los 44 años. Según Miller, Virginia Woolf tampoco pudo condenar los abusos sexuales que ella y su hermana sufrieron de sus dos hermanastros, pero los somatizó en forma de depresión crónica, que la llevó al suicidio a la edad de 59 años.

Abandonado por su padre a los seis años, Rimbaud acusó el férreo control de una madre cruel y perturbada, que él interpretó como «amor maternal». Dado que no podía enemistarse con ella porque necesitaba su afecto, el poeta dirigió su odio contra sí mismo (alcohol, drogas…) y se consideró un monstruo por su homosexualidad, que vivió como un pecado. Acabó abandonando la escritura a los veinte años, como forma de satisfacer los sueños maternos de convertirlo en un hombre de negocios antes de morir de cáncer a los 37. De forma parecida, Proust creció absorbido por su progenitora, que le hizo dependiente y manipulable, resultando vanos sus intentos de oponerse. Su «amor agobiante» se tradujo en asma y ataques de asfixia, que le obligaron a pasar media vida encamado hasta su muerte a los 51 años.

En un sentido distinto, algunos aseguran que leer es un viaje al éxito. De hecho, un estudio sobre las personalidades más ricas del mundo señala que el único rasgo que tenían en común era que leían. Aunque no todos los lectores sean líderes, parece que todos los líderes sí han sido lectores. Lo que une ambos aspectos es la necesidad mostrada por sus protagonistas de devorar libros en busca de conocimiento, ya que la lectura activa el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas. No se trata de leer mucho, en diagonal o de forma automática, sino con frecuencia, lentitud, concentración y, sobre todo, dejando que nuestros sentidos se estimulen. Hacerlo nos permitirá vivir lo que se está leyendo a través del recuerdo de las sensaciones que el texto mencione (sabores, aromas, colores, música…), pues la lectura debe ser una experiencia sensorial intensa y gratificante.

La obtendremos más fácilmente hojeando un libro que usando tabletas, libros electrónicos, ordenadores, teléfonos inteligentes, etc., sistemas que perjudican la capacidad de atención, la comprensión lectora y la concentración, siendo peor el móvil que la tableta. El biólogo David Bueno, catedrático de Neuroeducación y reciente premio Josep Pla por su obra sobre enseñanza y neurociencia, advierte que el aprendizaje se convierte en más superficial y acrítico si se hace a través de estos medios, de ahí su afirmación: «Los niños deberían usar más papel y lápiz y menos tabletas». Además, las pantallas provocan fatiga visual y aumento de la miopía, sequedad y escozor ocular, visión borrosa, enrojecimiento de los ojos, etc. Incluso pueden causar dolores musculares, de cabeza y trastornos del sueño, ya que la pantalla retroiluminada altera la producción de melatonina. Por esta razón, navegar por internet o por las redes sociales durante la noche mantiene la mente activa y dificulta conciliar el sueño.

José Saramago advertía que leer no es fácil y requiere tiempo, soledad, competencia léxica e inteligencia. Pese a la necesidad de fomentar su práctica, en nuestras escuelas no se le da importancia a la lectura, a diferencia de lo que ocurre en algunos países nórdicos. La sociedad no incentiva el hábito lector, aunque hacerlo aumentaría la riqueza de nuestras expresiones y enriquecería el vocabulario (si el español posee unas 100.000 palabras, el hablante medio solo usa unas 2.000). Es con la práctica de la lectura como vamos distinguiendo matices y aprendemos a usar con propiedad el término preciso para cada idea o sentimiento, sin olvidar que leer nos ayuda a adquirir un mayor dominio de la ortografía, ya que potencia la memoria visual. De hecho, se ha comprobado que quien lee bien comete menos errores ortográficos y desarrolla una mayor velocidad lectora que le permite ser mucho más hábil para realizar estudios, ya que comprende mejor los textos.

Por desgracia, hoy la literatura se ha convertido en un deber cultural o en una asignatura que debe aprobarse en la escuela. Lo que fue un placer casi prohibido se ha vuelto una tarea obligada y el libro ya no resulta atractivo. A los estudiantes se les conmina a conocer textos clásicos que no sienten suyos ni pueden competir con un móvil de última generación, pese a que sean la memoria del mundo, conserven el pasado, sean las bases de nuestra civilización y nos hablen de la vida y de la condición humana. Parece importar poco que dichas obras transmitan valores permanentes, aplicables a conflictos actuales y a nuestra existencia, y que enseñen al lector a escucharse y entenderse. Por eso es conveniente repetir la valoración que Italo Calvino hizo de ellos: «Un clásico nos sirve para definirnos en relación o en contraste con él».

Es importante recordar la advertencia de Paul Valéry al señalar que no es el autor quien genera una obra maestra, sino la calidad del lector que, de algún modo, creará el libro con su interpretación. Virginia Woolf lo suscribía tras reconocer que un escritor no sabe más sobre la condición humana que los lectores, proponiendo que las grandes obras literarias deberían ser fruto de una alianza entre ambos. Para que sea posible «cocrear» un texto con su autor, este debe dejarnos margen e invitarnos a interpretar su obra cuando la leamos, lo que solo será posible si no nos revela todo lo que quiso decir. Nos influirán las circunstancias pues, como en una travesía, si navegamos con calma, contemplaremos la hermosura del mar y gozaremos; pero, si hay temporal, vamos a sentirlo amenazador y nos mareará. De forma análoga, los lectores no entienden igual un escrito en función de la época, la edad o el momento de su lectura.

Lo cierto es que los humanos necesitamos consumir historias y nos formamos gracias a nuestros viajes por el inmenso océano de los libros. Borges aseguraba que somos quienes somos no por lo que escribimos sino por lo que leemos («El escritor es aquel que escribe lo que puede; el lector, en cambio, lee todo lo que quiere»). Y con esa disposición, uno aprende, aprovecha las experiencias ajenas, evita repetir errores, conoce más a los otros, con los que se comunicará mejor; estará informado, podrá cultivarse, avanzar en los estudios y, gracias a lo que va descubriendo, encontrará respuestas a las grandes preguntas: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿cuál es mi destino?

Raymond Carver afirmaba que escribir es crear un mundo propio y que un autor lo consigue no por haber nacido con mucho talento, sino por tener una forma especial de contemplar las cosas y la sabiduría de darles una expresión artística. De la mano de esa peculiar mirada y forma de presentarla, el lector ampliará su concepción de la realidad. De ahí que una buena lectura pueda transformarnos, ya que nos sentimos distintos al acabar un libro que nos ha apasionado. No se trata de haber mejorado moralmente, solo de que, al sacudirnos, la lectura haya conseguido que reconsideremos nuestras creencias tras cuestionarlas.

Aunque los autores inventen una ficción, logran despertar en nosotros la sensación de exponer una verdad moral superior, «literaria», que consigue modificar nuestro sentido ético, sea al dar testimonio de un suceso atroz (Primo Levi), denunciar una realidad injusta (J. M. Coetzee) o conmoviéndonos (William Shakespeare). En este sentido, la fuerza de un ensayo no es comparable a la de un texto literario, que impacta nuestro plano emotivo antes que el intelectual. Tan determinantes son los efectos de la literatura que algunas obras han conseguido incentivar cambios en la sociedad. Son muchos los escritores que, a través de sus obras, han reivindicado un compromiso político y social, como Pablo Neruda, Miguel Hernández, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Bertolt Brecht y Antonio Buero Vallejo. En especial, la literatura española de los años cincuenta nos ofrece una rotunda reivindicación social, como exigía Gabriel Celaya en uno de sus mejores poemas, «La poesía es un arma cargada de futuro»: «Maldigo la poesía concebida como un lujo / cultural por los neutrales / que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. / Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse». En la polaridad opuesta de estas obras, existen otras de carácter lúdico, desde Aristófanes pasando por Molière hasta nuestros días, que nacen con voluntad de entretenimiento e intención de evadirnos de la realidad, desconectar de las preocupaciones y de nuestros problemas para darnos placer. Del lector dependerá la elección de su compañero de viaje: para escapar del aquí y ahora o profundizar en su interior.

En la Antigüedad, la lectura se realizaba en voz alta y era una actividad reservada a unos pocos. Así se hacía en Grecia, donde se fomentaba su práctica en las plazas, entendiendo que ofrecer la propia voz para transmitir lo escrito era actuar de intermediario entre un texto y los oyentes. Con la imprenta, la lectura estuvo al alcance de muchos y se hizo innecesario que una persona leyera para otras como mediador. De este modo, la lectura se convirtió en un encuentro silencioso entre quien se adentraba en un libro y su autor, siendo la costumbre de leer en silencio un sistema relativamente moderno. En ese encuentro íntimo, la lectura nos conduce al silencio, tras un viaje en el que la admiración, la sorpresa y lo inefable nos han dejado mudos en una contemplación sin palabras. Si logramos detener nuestra actividad mental, indica que hemos sabido admirar el paisaje durante nuestro trayecto.

En Cerebro y silencio, Michel Le Van Quyen analiza ese instante en que se pierde la consciencia de uno mismo y se experimenta un sentimiento oceánico, fundido con el entorno, una expresión también usada en el ámbito de la mística. Según este neurocientífico, dicho estado de consciencia se vive de forma muy esporádica, ya sea al meditar, extasiados ante la naturaleza, inmersos en la creación o ante cierta lectura que nos impacta profundamente y somos incapaces de encontrar palabras con que definirla. Para la filósofa María Zambrano, el género que mejor verbaliza aquello que carece de nombre es la poesía, capaz de evitar que lo inefable se quede solo en opinión.

Por último, y como en cualquier viaje, adentrarse en un libro es una experiencia planificada en la que, antes de partir, uno debe diseñarla y hacer las maletas. En ellas colocará sus intenciones (qué tipo de lectura llevar y cuál es el motivo de escogerla) pues determinarán nuestro recorrido: ¿distraernos, aprender, estar informados, descubrir el propio fondo, cultivarse…? Aunque todos los caminos son únicamente posibilidades, la diferencia es que algunos no llevan a ninguna parte y otros, a nuestro destino. Como en cualquier salida, llega un momento en que el viajero-lector necesita regresar a casa y reflexionar sobre su periplo, para ver si los propósitos que le movieron a emprender esa travesía con los libros se cumplieron. Si ha navegado sobre las olas de una obra bien elegida, uno retornará sintiéndose mejor y satisfecho con lo experimentado; tanto, que podrá suscribir las palabras de la escritora irlandesa Nuala O. Faolain: «Aunque no existiera nada más, leer sería algo por lo que valdría la pena vivir».

Referencias:

Bueno, D., Forès, A. y Ruiz Bueno, A. (2023): La lectura en voz alta: sus beneficios, Barcelona, Octaedro.

Calvino, I. (2015): Por qué leer a los clásicos, Madrid, Siruela.

Castano, E. y Comer Kidd, D. (2013): «Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind», Science, 342 (6156), pp. 377-380. [DOI: 10.1126/science.1239918].

Laín Entralgo, P. (1958): La curación por la palabra en la Antigüedad clásica, Madrid, Revista de Occidente.

Le Van Quyen, M. (2019): Cerebro y silencio, Barcelona, Plataforma Editorial.

Miller, A. (2005): El cuerpo nunca miente, Barcelona, Tusquets.