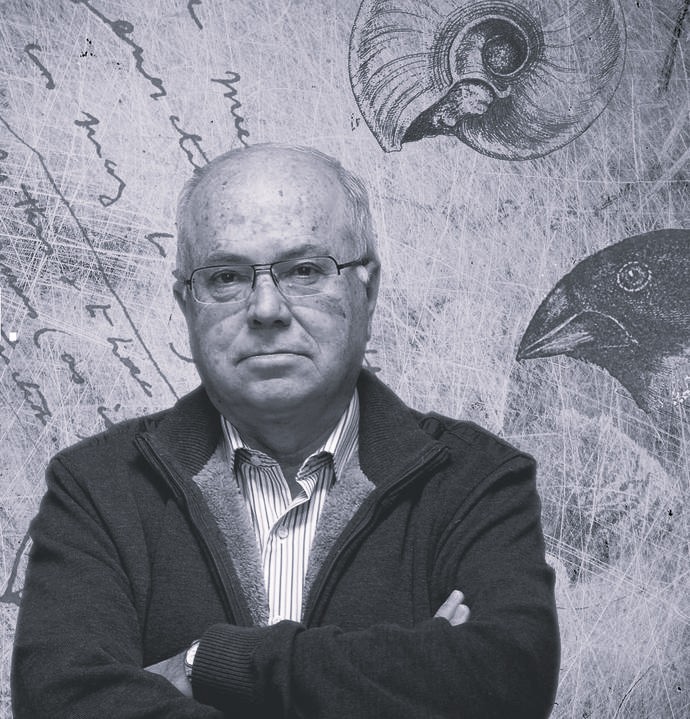

Ref.: Gabriel Tortella (2025): Las grandes revoluciones. Teoría, historia y futuro de la democracia y la dictadura, Madrid, La Esfera de los Libros. [392 pp., 23,90 €].

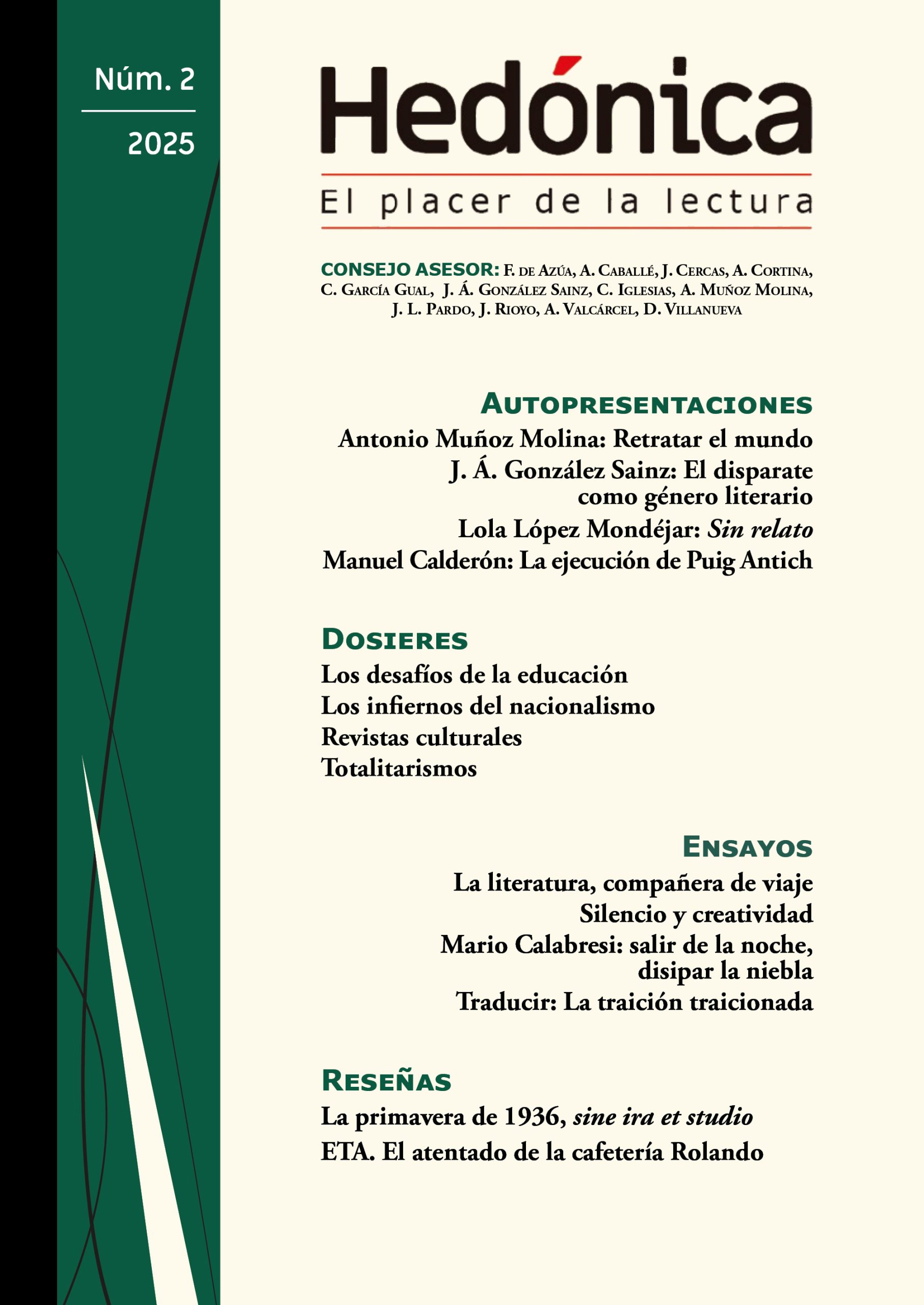

Me gustaría comenzar señalando la importancia que da a la educación —y que obviamente comparto— el autor del libro sobre el que me propongo reflexionar, Las Grandes Revoluciones: teoría, historia y futuro de la democracia y la dictadura, de Gabriel Tortella Casares (La Esfera de los Libros, 2025). Su autor tiene un PhD en Economía (Univ. de Wisconsin) y es doctor en Derecho por la Complutense de Madrid y Honoris causa por la Universidad de Alicante. Catedrático Emérito de Historia Económica, ha sido profesor en varias universidades: Complutense, Alcalá, Valencia, Pittsburgh, Harvard, Chicago, Columbia, UC-San Diego, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y el Colegio de México. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Historia Económica y de la Española, y ha recibido el Premio Rey de España de Economía (1994). Sus temas de estudio son variados, incluyendo la historia bancaria, la financiera y la empresarial, tanto españolas como internacionales. También se ha interesado en el desarrollo económico, incluyendo la influencia de la educación y de las instituciones políticas. Además de prolífico articulista de prensa, es autor de numerosos libros científicos, incluyendo algunos de alta divulgación, como Capitalismo y Revolución (Gadir, varias ediciones), una historia política y económica del mundo contemporáneo y, más recientemente, Las grandes revoluciones, una historia y explicación teórica de este importante fenómeno político-económico-social de la que nos ocupamos seguidamente.

El libro del profesor Tortella satisfará a cualquiera que desee profundizar en la historia de las grandes conquistas revolucionarias para poder «distinguir entre el discurso racional de la democracia y los cantos de la ignara sirena populista», como reza su contraportada. Al margen de su extraordinaria amenidad —se lee como una novela— Las Grandes Revoluciones está lleno de datos e información que el autor presenta de manera original e independiente; me atrevería a decir —por supuesto como elogio— de forma políticamente incorrecta. La incorrección política es, hoy, requisito de veracidad y honestidad en una sociedad que interesadamente busca la gregaria protección del rebaño, especialmente del político. Pero, como dijo Antonio Machado, «la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero». El ostracismo que inevitablemente conlleva la incorrección política me recuerda una historia que menciona el gran liberal Salvador de Madariaga en su discurso de ingreso en la RAE[1] (que no pudo leer hasta 1976) y al que respondió Julián Marías. Su título, De la belleza de la ciencia, no debe sorprender: Madariaga fue alumno de l’École Polytechnique y tuvo como profesores de matemáticas a Henri Poincaré y Henry Becquerel, nada menos. En su fábula, Madariaga relata lo sucedido entre un atribulado «S. Pedro, Santo Portero de la Eternidad, y el Creador y Señor de ella». S. Pedro le confiesa al Señor que «tiene esperando en su puerta un tan inmundo pecador que el mismo infierno le parecía, más que castigo, lugar de recreo para tamaño monstruo; lo cual hizo meditar dolorosamente al Señor y al fin sentenciar el caso: “que vuelva a la Tierra y que nazca español inteligente”». El pensamiento libre requiere un coraje que escasea.

Pero vayamos por orden. Comienza Tortella advirtiendo que ha perseguido las explicaciones de los hechos históricos «sin parar mientes en si eran políticas o económicas», aunque señala que los movimientos cíclicos son principalmente económicos (estudiados por Schumpeter, Keynes o Samuelson) mientras que para entender las revoluciones, que no son cíclicas, resulta adecuado comenzar por Marx (1859): «En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con los esquemas de producción existentes… o con las relaciones de propiedad de ese momento. Estas relaciones dejan de ser formas de desarrollo… y se transforman en trabas. Se inicia entonces una época de revolución social. Con la modificación de la base económica, toda esa enorme superestructura se viene abajo con mayor o menor rapidez». Trotski fue aún más explícito en 1930: «la sociedad no cambia nunca sus instituciones como el operario que reemplaza sus herramientas… Pasan largos años en los que la crítica de la oposición no es más que una válvula de seguridad que da salida al descontento de las masas… Han de sobrevenir condiciones completamente excepcionales… para arrancar las cadenas del conservadurismo y llevar a las masas a la insurrección. Por tanto, esos cambios rápidos… no son consecuencia de la elasticidad y movilidad de la psique humana, sino de su profundo conservadurismo… Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de una sociedad nueva, sino sintiendo claramente la imposibilidad de continuar soportando la sociedad vieja». Por su parte, dice Tortella: «la textura de la sociedad cambia con la economía… que trae consigo un cambio social que exige modificaciones fundamentales en la estructura política y jurídica». La tensión creciente entre el cambio y la inmovilidad conduce al estallido de una revolución, que puede ser violenta. Las revoluciones, por tanto, tienen lugar en momentos históricos de cambio económico y social.

Las revoluciones son un fenómeno de transición que se produce cuando las sociedades están creciendo. Sostiene Tortella que pueden agruparse en dos tipos principales: las revoluciones burguesas y las revoluciones proletarias. Su análisis cubre aproximadamente cuatro siglos: desde la revolución inglesa del s. XVII, paradigma de las revoluciones burguesas, hasta hoy. Las revoluciones burguesas son casi siempre violentas y llevan al poder a la burguesía, generalmente tras el derrocamiento de una monarquía absoluta. La revolución burguesa es la de una clase que ha crecido tanto en número como capacidad económica lo que la hace reclamar su parcela de poder, que logra a expensas del Antiguo Régimen (como escribió en 1856 Alexis de Tocqueville pensando en la revolución francesa) que constituye un obstáculo para su desarrollo. En contraste, las revoluciones proletarias se producen más tarde y, por el contrario, son casi siempre transaccionales, profundas y esencialmente incruentas. Esto puede sorprender, ya que se suele asociar toda revolución a un cambio drástico y violento de las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. De hecho, la calificación de «proletaria» puede llevar al lector a pensar por ejemplo en la revolución rusa con sus muchas decenas de millones de muertos y que, por tanto, fue cualquier cosa menos incruenta. Pero Tortella sitúa la revolución rusa en una categoría aparte, la de las revoluciones anómalas o aberrantes como se verá. En contraste, la revolución proletaria o socialdemócrata, aunque fue acelerada por acontecimientos violentos como la Primera Guerra Mundial, fue esencialmente pacífica e incruenta. Tortella sostiene que la revolución proletaria fue la verdadera revolución socialista, la socialdemócrata, basada en el sufragio universal y esencialmente pacífica, aunque no por ello menos revolucionaria.

El antecedente de las revoluciones burguesas, nos dice, es la revolución de los Países Bajos, que incluye la guerra de independencia contra España; el crecimiento de la burguesía, tanto en número como en riqueza y capacidad, llevó a su rebelión contra la monarquía española (a mí, no puedo remediarlo, me trae a la mente —salvando las distancias— la deliciosa película La kermesse héroïque (1935) de Feyder y Rabenalt, que narra la llegada de los tercios españoles a una pequeña ciudad y que seguro inspiró algún pasaje de Bienvenido Míster Marshall). Procesos no muy dispares sucedieron después en Inglaterra y luego en Francia. Pero la primera revolución burguesa propiamente dicha es la inglesa: sus orígenes se remontan al reinado de Enrique VIII Tudor en el s. XVI. Tortella señala agudamente que cabría ver en la ruptura religiosa con Roma (aún hoy se llama a veces «papistas» a los católicos) un antecedente de la —en mi opinión— tragedia del Brexit. La revolución inglesa incluye las guerras civiles, el liderazgo y gobierno de Oliver Cromwell, Lord Protector of the Commonwealth (y descendiente lejano del Thomas Cromwell consejero principal de Enrique VIII) y el parlamentarismo. Condujo al desarrollo de la economía (en el s. XVIII se empieza a utilizar el papel moneda en las transacciones), al control del presupuesto y la deuda pública y al Banco de Inglaterra. Y —last but not least— al desarrollo de la ciencia (con la Royal Society y e.g. Isaac Newton en el s. XVII). Como resultado, la sociedad británica alcanza un nivel científico y cultural muy alto.

El origen de la revolución estadounidense fue algo especial («no taxation without representatation»); la guerra de independencia fue apoyada por España y Francia (y Holanda), y concluyó con el tratado de París (1782). En cualquier caso, la Constitución de los Estados Unidos («We the people», 17-IX-1787), influida por la Ilustración, entró en vigor el 4-III-1789. Bueno es recordar que esa Constitución precede a la revolución francesa, que comienza con la toma de la Bastilla el 14-VII-1789. Pero la revolución francesa, que tiene grandes paralelismos con la revolución inglesa, es el prototipo de revolución burguesa; de hecho, fue la que tomó Marx como modelo. Tras el período del Terror, el Directorio creó las selectas Grandes Écoles, incluyendo l’École Polytechnique (donde estuvo Madariaga) y la que sería l’École Normale Supérieure, centros de élite que continúan hasta hoy. En su análisis, Tortella hace una interesante comparación entre Cromwell y Napoleón y, dada la relación entre las revoluciones burguesas francesa y americana, se puede decir que forman parte de un fenómeno transnacional, la primera Gran Revolución Mundial que trajo también la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En esa primera Gran Revolución Mundial cabe incluir a Japón con la restauración Meiji de 1868, revolución que acabó con el shogunado Tokugawa y el feudalismo; el nuevo gobierno japonés envió a muchos estudiantes a las mejores universidades en Europa y Estados Unidos «para fortalecer el poder imperial».[2]

La tecnificación y la mejora de la maquinaria agrícola y los fertilizantes químicos especiales en el s. XIX trajo una menor proporción de agricultores en la población total y un espectacular aumento de la población urbana. En las últimas décadas del s. XIX y el comienzo del s. XX se produce lo que se ha denominado la segunda revolución industrial. En esos años se producen las innovaciones que dan lugar a la creación de un proletariado que constituye la base de la siguiente revolución. Las desigualdades sociales y las consecuencias de la primera guerra mundial conducen a la necesidad de una legislación social y democrática, la socialdemocracia: ello da lugar a la Segunda Revolución Mundial. Tortella le da también el nombre de revolución proletaria para subrayar que, de los grupos en los que tradicionalmente se ha divido a la sociedad, aristocracia, burguesía y proletariado, es el tercero el que queda ya incorporado a los círculos del poder a través del sufragio universal. Es una curiosa paradoja, por tanto, que la revolución proletaria esté sólo al alcance de los países desarrollados; los grandes grupos sociales comparten el poder y ya no hay exclusiones. Los proletarios a los que Marx confió la destrucción violenta del sistema capitalista son por el contrario los protagonistas de una revolución esencialmente pacífica (si generó violencia, fue ocasional) que tiene lugar en Europa tras la primera guerra mundial y en otros países económica y socialmente avanzados. En Estados Unidos, por ejemplo, la revolución socialdemócrata se inicia tras la gran Depresión de 1929 y el posterior New Deal (1933-38) del presidente Franklin D. Roosevelt; también tuvo lugar en Japón. El caso español lo trata Tortella con detalle en el capítulo diez, incluyendo el glorioso episodio de las Cortes y Constitución de Cádiz, «la Pepa» porque se proclamó el 19 de marzo (y que vale la pena leer hoy). Aún recuerdo la emoción al entrar en el Oratorio de S. Felipe Neri, donde se acuñó el término «liberal» que luego adoptaron todos los idiomas. Tortella rinde tributo en ese capítulo a George Orwell, autor de Homenaje a Cataluña (Homage to Catalonia, 1938) que, contrariamente a su título, es una narración de su experiencia como combatiente en la guerra civil española y la persecución en Barcelona de los miembros del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, de orientación trotskista) al que Orwell se había unido. Orwell acabó huyendo de España tras ser prohibido el POUM y perseguidos encarnizadamente sus miembros por los comunistas por indicación de Stalin. Orwell es también autor de una devastadora parábola anticomunista, Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945), y de la gran novela distópica 1984 (1949). En este clásico del antitotalitarismo, Orwell desveló las falacias del newspeak e inmortalizó el Big Brother is watching you (el Hermano Mayor —Mayor, no «Gran», por favor— te vigila), que controla la vida del infortunado protagonista.

Pero volvamos a nuestro asunto. Tras la revolución proletaria no cabe esperar, al menos en los países adelantados, una nueva revolución; como se ha dicho el voto universal no deja a ninguna clase social completamente marginada del poder. Lo que sí cabe es una contrarrevolución populista, frente a la que las democracias deben estar preparadas; como los ejemplos son obvios no los recordaré aquí. A estos dos grandes tipos de revoluciones —burguesa y proletaria— hay que añadir, nos dice Tortella, las dos grandes revoluciones comunistas rusa y china, que no encajan en los tipos ya descritos: se trata de «aberraciones» que hicieron fracasar las revoluciones burguesas que las habían precedido —en 1905 y 1917 en Rusia y en 1911-12 en China— y que llevaron a sus países a sendas dictaduras. En la Rusia de 1917 había unas pocas ciudades con industria (San Petersburgo, Moscú, Kazán) aisladas en un mar de campesinos pobres e ignorantes. Así pues, la revolución posible era una revolución burguesa, iniciada en efecto en la primavera de 1917 con la caída de Nicolás II en marzo de ese año. Unas elecciones en Rusia hubieran producido una reforma agraria con la apropiación de los latifundios por parte del campesinado, pero Lenin y Trotski acabaron haciéndose con el poder. Dice Tortella: «lo que Lenin y la revolución rusa no legaron al mundo fue una revolución proletaria. A todos los efectos, la revolución rusa fue una revolución campesina, pues fue ésta la clase en la que se apoyó el Partido Comunista para consolidarse en el poder durante la guerra civil». Pero «con la revolución bolchevique nació una nueva clase dominante, la burocracia comunista, perpetuada en el poder… esgrimiendo la “dictadura del proletariado”, que en realidad era la “dictadura de la burocracia”: la base de la dictadura del partido». Así pues, desde esta perspectiva, Lenin, Trotski, sus bolcheviques y la revolución rusa resultante no sólo no legaron al mundo una revolución proletaria, sino que dejaron muchas decenas de millones de muertos en el camino. Mucho mejor hubiera sido no apartar a los mencheviques y renunciar a la revolución violenta.

Es interesante especular que, sin el dominio bolchevique, Rusia hubiera podido evolucionar por la senda democrática siguiendo el ejemplo de otros países europeos. Comenta Tortella: «Lenin no será recordado como el padre de la revolución proletaria, sino como el hombre que descarriló a Rusia de una posible trayectoria democrática y la metió en un siniestro callejón sin salida». De hecho, una causa del fracaso de las revoluciones comunistas fue el empecinamiento de Lenin en hacer una revolución proletaria en sociedades donde los proletarios eran una ínfima minoría, lo cual exigió una verdadera dictadura (supuestamente del proletariado) para mantener a la minoría de comunistas en el poder. En 1918 se aprobó la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, inmediata precursora de la URSS, que proclamó el nuevo Estado como la «dictadura del proletariado rural y urbano». Así pues, en contra de lo teóricamente establecido, la revolución no tuvo finalmente lugar en un país adelantado, sino en uno atrasado. No es este el lugar de dar cuenta de la política de la URSS; baste decir, por lo que afectó a España y como recuerda Tortella que, tras el appeasement de Chamberlain, «la Unión Soviética retiró las Brigadas Internacionales de la guerra civil española abandonando así España a los fascistas». Resulta curioso, por cierto, el simbolismo de un Chamberlain bajando por la escalera del avión que le traía de regreso de Múnich: cuando muestra sonriente los papeles del acuerdo firmado, una ráfaga de viento le arrebata las hojas de las manos. Churchill caracterizó la política del apaciguamiento con Hitler como «an unmitigated disaster» (un desastre sin paliativos). Y le dijo proféticamente a Chamberlain: «pudiste escoger entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor y tendrás también la guerra».

Mao adaptó el leninismo a las condiciones de China, y luego otros siguieron por ese camino, como Castro en Cuba. El caso de China, la toma del poder por Mao Zedong, la Larga Marcha (1934-35), el Gran salto hacia adelante (1958-62), la Revolución Cultural (1966-76), los millones de muertos (por ejemplo, treinta sólo en el Gran salto hacia adelante) y el período post-Mao (ver nota 2) ocupa un capítulo del libro, que analiza también los paralelismos entre las revoluciones rusa y china. Concluye Tortella: «los valores humanistas que el comunismo haya podido atesorar en algún momento histórico pasaron a un segundo plano tanto en Rusia como en China… Lo que subsistió en ambos países fue la dictadura pura y dura». Aún guardo un ejemplar del pequeño «libro rojo» —símbolo de la mal llamada «Revolución Cultural»— con los pensamientos de Mao recogidos por su segundo, Lin Piao (luego desaparecido en extrañas circunstancias) que los seguidores de Mao Zedong agitaban entonces ciegamente enfervorecidos. Para concluir, escribe Tortella: «en definitiva, fueron Lenin y Trotski (y Mao Zedong) quienes terminaron, junto con su fracasada revolución comunista, en el basurero de la historia».

Pese a todos los desastres causados, el comunismo sigue gozando de «buena prensa» en amplios sectores de la sociedad como defensor de los más desfavorecidos. Sin embargo, ya en mi juventud se decía que «quien no es comunista a los veinte años no tiene corazón y quien sigue siéndolo a los treinta no tiene cabeza». Pero, ¿qué ha dejado el comunismo de la URSS, incluso en la segunda mitad del pasado siglo? ¿Y el muro de Berlín? Recuerdo cruzarlo en los setenta por el famoso Checkpoint Charlie, los espejos bajo el coche, los productos químicos en la larga caseta de control de pasaportes y estar rodeado de Vopos (Volkspolizei, policía «del pueblo») por todas partes. Después, ya derrumbado el muro en noviembre de 1989, vi una entrevista televisiva a Santiago Carrillo, a quien debemos agradecer que alinease al Partido Comunista de España con los partidos democráticos en la transición española. A la pregunta de si la caída del muro y sus consecuencias no demostraban el fracaso del sistema político comunista Carrillo respondió, sin parpadear, que «el comunismo no ha fracasado porque nunca existió» (sic); parece ser que después repitió esa afirmación alguna otra vez. Pero una de las razones del nombre de la federación (1992) Izquierda Unida fue que no figurase explícitamente en él la palabra «comunista», entonces desprestigiada. Esa fe ciega en el comunismo me recuerda la historia del viejo bolchevique Rubashov en la novela clásica de Arthur Koestler El cero y el infinito (Darkness at Noon, 1940), sobre los juicios estalinistas de Moscú y las terribles purgas de 1936-38. Pese a su inocencia, Rubashov acaba confesando crímenes que no ha cometido y es ejecutado por el bien del partido.

Por supuesto, y en contra de la boutade de Carrillo, el comunismo era precisamente el régimen que imperaba en la URSS y en los países satélites del Este. Fue Lenin quien «trasladó» el Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1848) a la Unión Soviética. Para ver el verdadero rostro del comunismo y su carácter de doctrina religiosa laica, valga la aparente contradicción, basta contemplar el cuerpo magníficamente embalsamado de Lenin en su mausoleo de la Plaza Roja, donde reposa desde hace 101 años. Cuando lo visité, su compañero y sucesor Stalin, igualmente embalsamado, había sido ya retirado por Khrushchev en 1961 y enterrado más discretamente en la muralla del Kremlin (parece ser que el futuro del mausoleo de Lenin no está hoy garantizado). O contemplar en una noche de verano de 1969 una hoguera rodeada de personas en la «Plaza» Wenceslao de Praga, en el extremo más cercano al Museo Nacional, honrando la memoria del estudiante Jan Palach que se inmoló a lo bonzo en protesta por la entrada en Chechoslovaquia de las tropas del Pacto de Varsovia lideradas por la URSS la noche del 20 de agosto de 1968, poniendo así fin a la «primavera de Praga». O ser testigo en Varsovia de una numerosa y clandestina concentración nocturna tras la muerte del sacerdote Jerzy Popiełuszko (hoy beato), asesinado por la policía política polaca de una paliza en octubre de 1984 por su apoyo al sindicato Solidarność (Solidaridad). O… la lista es interminable. Y es que, en el fondo, la devoción por el comunismo es una cuestión de fe, un ejemplo más de que donde entra la pasión sale la inteligencia. La realidad es siempre más compleja, y hay que huir de la hemiplejía moral que acuñó Ortega cuando escribió, en el prólogo de la edición francesa (1937) de La rebelión de las masas (1930), que «ser de izquierdas es, como ser de derechas, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de hemiplejía moral». Pese a todo, y aunque parezca incomprensible, escribe Tortella que «aún quedan en el mundo países, partidos e individuos que se proclaman comunistas seguidores de Lenin».

Hacia el final del libro se analiza el caso de los países islámicos, decididamente anticomunistas. Estos constituyen un caso especial «porque la cultura y religión islámicas contienen rasgos que son difícilmente compatibles con la democracia y, por tanto, con la socialdemocracia» dada la estrecha relación que existe entre el poder político y el religioso. Tampoco el Islam ha favorecido en épocas recientes el avance de la ciencia, generadora de tecnología y de progreso: cabe legítimamente pensar qué hubiera sido de la mayoría de los países islámicos —también Indonesia— sin sus riquísimos yacimientos petrolíferos. Sólo cuatro científicos islámicos han recibido el premio Nobel, tres de química y uno de física, pero todos ellos han desarrollado su carrera en Occidente: en EE.UU. los tres de química y en Inglaterra el de física. Esto puede sorprender, porque en los s. VIII-XII el Islam estuvo asociado a un extraordinario florecimiento artístico y cultural, con eminentes filósofos y científicos que, además, preservaron y transmitieron la cultura de la antigüedad. Basta recordar en la edad de oro de la ciencia en el Islam, el s. XI, al gran Avicena (Ibn-i-Sina, introductor de Aristóteles y autor del Canon de Medicina, usado en universidades europeas durante siglos), a Alhacén (Ibn-al-Haitham) y Al Biruni, ambos físicos y matemáticos, al filósofo cordobés Averroes (éste ya del s. XII), y a muchos otros. Cien años después, sin embargo, la ciencia islámica con su novedoso énfasis en la observación —origen del método científico— prácticamente desaparece y, aunque el arte musulmán se mantiene hasta el s. XV, la ciencia —esencial en el futuro crecimiento económico y tecnológico que dará lugar al proletariado como se ha visto— no resurgirá hasta el s. XVI y entonces lo hará ya en Europa (y no sin conflictos con la Iglesia, como recuerda el proceso a Galileo por la Inquisición en 1633). ¿Por qué? La involución científica del Islam se inicia ya en la segunda mitad del s. XII con la época mística del influyente imán persa Al-Ghazali. Al-Ghazali era partidario del «ocasionalismo», según el cual lo que sucede en cada ocasión es resultado de la omnipotente voluntad divina, pues toda ley de la naturaleza limitaría esa voluntad. El triunfo de la visión de Al-Ghazali, que es la postura anticientífica por excelencia, ha sido un obstáculo para la ciencia en el Islam. El paquistaní Abdus Salam, físico teórico, premio Nobel (1979) y fundador (1964) del hoy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics en Trieste (y miembro de la secta Ahmadiyya, no siempre reconocida como parte del Islam) me comentó en una ocasión que era mucho más difícil encontrar financiación en los países musulmanes para la investigación pura (más «sospechosa» porque busca las leyes que gobiernan los procesos) que para la investigación aplicada, menos comprometida. Así pues, no es sorprendente que en el Islam no se produjera el desarrollo científico que es esencial para el desarrollo tecnológico que conduce a la aparición de ese proletariado que realiza la revolución proletaria.

Hasta en la supuestamente secular Turquía la regresión es evidente: en mi primera visita a Estambul —hace ya seis décadas— la efigie de Mustafá Kemal figuraba expuesta por doquier, algo que en visitas posteriores he comprobado que ha ido disminuyendo paulatinamente. Hoy, el islamista (y nacionalista) Recep Tayyip Erdoğan ha desmantelado lo que ha podido de la secularización que instauró Kemal Atatürk (padre de los turcos) en el primer tercio del s. XX. Mustafá Kemal se hizo con el poder como presidente —no sultán— de la nueva república en 1923, para la que adoptó el nombre de Turquía, hasta entonces sólo usado por europeos. Atatürk expulsó al califa y abolió los tribunales religiosos, secularizó el estado turco, reemplazó la escritura árabe por el alfabeto latino e introdujo el calendario gregoriano. Además, Atatürk revolucionó el status legal de la mujer prohibiendo la poligamia (el Corán permite hasta cuatro esposas). También abolió el velo y el fez: «una vestimenta civilizada, internacional, es la adecuada para nuestra nación, y nosotros la llevaremos», afirmó. Erdoğan fue elegido presidente en 2014, pero dio pronto una pista sobre sus intenciones: en una visita a la universidad de Ankara se había hecho acompañar por su mujer tocada con el velo islámico, algo impensable en centros oficiales. Y hablando de vestimentas islámicas femeninas, la variedad es muy grande: hiyab, niqab, burka, chador, abaya, etc. Sin embargo, todas ellas tienen la misma finalidad: por mucho que se pretenda otra cosa, se trata de hacer pública y patente la sumisión de la mujer. Por eso, el Islam no se incorporará a la modernidad hasta que surja dentro de él un profundo movimiento de liberación de la mujer (por ejemplo, hasta 2018 las mujeres saudíes no podían conducir). Uno no puede más que asombrarse del silencio cómplice de nuestras feministas oficiales cuando la policía de la moral de la teocracia iraní —escudándose en la sharía— asesinó a golpes en septiembre de 2022 a la joven Mahsa Amini, no por no llevar el hiyab sino por llevarlo mal puesto, o ante las intolerables y vergonzosas limitaciones de los talibanes en la educación de las niñas y mujeres y la imposición del burka.[3]

El libro de Tortella trata también el caso de otros países de los que no puedo dar cuenta aquí. Y concluye, mirando al futuro, mencionando dos influyentes ensayos, de Francis Fukuyama y de Samuel P. Huntington que vale la pena comentar. En El fin de la Historia y el último hombre (The End of History and the Last Man, 1992) aparecido poco después de la caída de la URSS, Fukuyama imaginó que «se había alcanzado el final de la evolución ideológica y la universalización de la democracia liberal como la forma final del gobierno humano». Hoy, el propio Fukuyama (por cierto, discípulo de Huntington) es menos optimista; en una entrevista a Le Figaro el 8-IV-2018 ya llegó a decir que «hay un riesgo de que la democracia sea derrotada». El artículo de Samuel P. Huntington, ¿Choque de civilizaciones? (The Clash of Civilizations?, 1993), publicado en la revista Foreign Affairs y poco después convertido en libro (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996) es mucho más interesante. Como las grandes culturas determinan las grandes civilizaciones, no es sorprendente que en un sentido amplio la Historia sea la historia (la evolución en un sentido darwiniano, me atrevería a decir) de las civilizaciones, como ya señaló en su día Arnold J. Toynbee en su monumental A Study of History (12 volúmenes, 1934-61; afortunadamente para el común de los mortales existe un resumen en un solo pero voluminoso tomo)[4]. La tesis de Huntington, según la cual los futuros conflictos serán resultado de choques entre fronteras culturales más que nacionales es, en mi opinión, consecuencia de la especial fijación o «troquelamiento» (Prägung, como estableció el Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1973) Konrad Lorenz, uno de los fundadores de la etología) de los seres humanos al entorno de los primeros años de su vida y que determina la civilización a la que pertenecerán.

No es fácil saber, en ausencia de un Darwin de las civilizaciones, por qué hay siete u ocho (occidental, islámica, china y japonesa, hindú, eslava-ortodoxa, africana, etc) y no veinte, por ejemplo. Pero dada la íntima vinculación de la inmensa mayoría de los seres humanos a su propia cultura, la tesis de Huntington —que no parece haber apreciado sus raíces biológico-evolutivas— parece más que razonable. El carácter casi irreversible de la fijación biológica, en este caso al entorno cultural, es la razón por la que los conflictos entre distintas culturas —o hasta dentro de un mismo credo religioso, como entre sunitas y chiitas— no tienen otra solución que una educación liberal que eleve a los seres humanos por encima de su —literalmente— primitivismo congénito: ¡la educación, por enésima vez! Se trata de compensar la inevitable fijación a uno de los bloques culturales con el aprendizaje que produce la educación liberal, para suavizar así la rigidez de ese troquelado. Desgraciadamente, la impronta es automática, inevitable y prácticamente irreversible: por eso chinos, hindúes o alemanes lo son —y muy pocos años tras nacer— para el resto de sus vidas (lo mismo cabe decir, por cierto, de los nacionalismos «menores» no suficientemente relativizados y que son otros ejemplos de ese primitivismo congénito). El aprendizaje, por el contrario, requiere un considerable esfuerzo.

Por supuesto, las ideas de Huntington recibieron críticas, sobre todo de aficionados al wishful thinking (pensamiento deseoso); demasiadas, cabría decir, como para no haber acertado en lo esencial. Sin embargo, sólo el bengalí Amartya Sen, premio Nobel de economía (1998) y antiguo Master del Trinity College de Cambridge, ha ido al fondo de la cuestión: cómo evitar lo que, para Huntington, es difícil impedir que suceda. En su libro Identidad y violencia: la ilusión del destino (Identity and Violence: The Illusion of Destiny, 2006), Sen señala que la adscripción a una única identidad cultural es un ingrediente fundamental de la confrontación sectaria, en lo que concuerda con Huntington. Pero, precisamente por ello, la «Alianza de Civilizaciones» propuesta por la peculiar asociación de dos políticos singulares —Zapatero y Erdogan— como medio para lograr buenas relaciones entre los miembros de diferentes culturas, constituye un erróneo espejismo porque refuerza, precisamente, el carácter unidimensional de esa afiliación, que es lo que se debe evitar a toda costa. Sen no menciona el mecanismo evolutivo —el troquelamiento— que en mi opinión está detrás de la fijación a una civilización determinada. Pero advierte con acierto: «la imposición de una única (mis cursivas) identidad es a menudo una componente esencial de la confrontación sectaria». Por ello resulta evidente el camino a seguir para evitar ese choque de civilizaciones: no hay que hacer énfasis —por muy bienintencionado que sea— en la adscripción mono-dimensional a una civilización, puesto que la acentúa, sino en las muchas y variadas identidades que poseen todos los seres humanos para diluir así la impronta cultural, rebajando así el riesgo de conflicto. Ironizando sobre la Alianza de Civilizaciones, afirma Sen que «la estrechez de todo pensamiento centrado en las civilizaciones puede ser tan traicionera para programas de “diálogo entre civilizaciones” (algo que parece estar muy en boga en estos tiempos), como lo es para teorías de “choque de civilizaciones”… Los intentos de lograr una paz global pueden tener consecuencias muy contraproducentes si se basan en una comprensión básicamente ilusoria de los seres humanos». De otra forma, cabe decir: cuando se ignora la componente biológico-evolutiva de nuestra naturaleza. Más Darwin y menos Rousseau, diría yo: el infierno está empedrado de buenas intenciones y optimismos sin fundamento. La extraña pareja de Zapatero y Erdogan debería estudiar a Sen con mucha atención.

¿Qué cabe esperar en un futuro no demasiado lejano? Toda consideración a largo plazo debe tener en cuenta, para empezar, la evolución de la población del planeta. He aquí unas cuantas cifras en números redondos: en 1500, se estima que la población era de unos 450 millones de personas; en 1900, era de 1.600 millones y en 2000, de 6.100 millones. Hoy, en 2025, somos ya unos 8.200 millones y se calcula que para 2100 la cifra superará los 11.000 millones;[5] la progresión es sencillamente terrorífica. En 1798 Thomas Robert Malthus publicó su famoso Ensayo sobre el principio de la población (An essay on the principle of population),[6] cuya lectura sugirió a Darwin la idea de la selección natural como motor de la evolución biológica. Malthus, que —innecesario es decirlo— fue aborrecido por Marx y Engels, mantuvo una polémica con el jurista-economista Nassau Senior. La conclusión puede sintetizarse, me parece, en esta afirmación contenida en Dos conferencias sobre la población (Two lectures on Population, 1829) de Nassau Senior[7] con la que resulta difícil estar en desacuerdo: «ningún plan para la mejora social puede ser completo a menos que aborde el problema del aumento de la producción e impida que la población crezca en la misma medida». Así pues, aunque hoy parezca políticamente incorrecto hablar de ello, el mayor y más acuciante problema en el futuro —quizá lo es ya— de «nuestra» finita Tierra es la superpoblación, tierra fértil para todos los demás. Nuestra Gaia, organismo vivo según James Lovelock donde todo está interrelacionado, no podrá soportar a toda la Humanidad ni las consecuencias de esa superpoblación. Pero mientras llega este momento, los efectos —por ejemplo— del cambio climático antropogénico serán cada vez mayores e incontrolables. El calificativo antropogénico, por cierto, no debe omitirse porque, al margen de que ya ha habido muchos cambios climáticos en la historia geológica de la Tierra en los que la Humanidad no ha tenido parte (como la última glaciación hace unos 20.000 años), la calificación de antropogénico explicita nuestra responsabilidad directa en el actual aumento de la temperatura.

Concluyo ya. Recomiendo encarecidamente la lectura del libro del profesor Tortella, no sólo por su amplia visión de la génesis y efectos de las revoluciones sociales, sino porque está repleto de información histórica y económica; su ameno texto no dejará indiferente al lector. Para concluir, quizá es el momento de hacer una pequeña crítica, aunque no creo que lo que señalo sea responsabilidad del autor. Este es un libro que necesita un índice, al menos onomástico. En esta época en la que los procesadores de texto generan los índices sin esfuerzo, automáticamente, es difícil entender cómo las editoriales españolas publican casi todos sus libros sin él. Hasta el más modesto paperback de la Penguin inglesa tiene un índice magnífico; confiemos en que esta omisión pueda subsanarse en una futura edición.

[1] Salvador de Madariaga: De la belleza de la ciencia: discurso leído el 2 de mayo de 1976, Madrid, Real Academia Española.

[2] Cabe preguntarse cómo China pudo pasar de la sociedad absolutamente rural que tan bien describió Pearl S. Buck (Premio Nobel de literatura, 1938) en La buena tierra (The Good Earth, 1931) a la potencia mundial que es hoy. En mi opinión, un factor decisivo fue el envío, ya fallecido Mao en 1976, de muchos miles de estudiantes chinos a estudiar e investigar en universidades de Estados Unidos en los años ochenta. Recuerdo en particular a uno que entonces trabajaba con el Nobel de Física (1972) Robert Schrieffer en la Univ. de Santa Barbara (CA) y que, literalmente, vivía en un despacho contiguo al mío. Un ejemplo más de lo esencial de la educación para levantar un país.

El caso de la educación en la España actual es analizado con detalle en J. A. de Azcárraga, «La nueva legislación educativa: por qué no mejorará la educación pública en España» Revista Española de Pedagogía 80 (281), 111-129 (2022), disponible en http://www.j.a.de.azcarraga.es

[3] En España, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) sí ha denunciado sistemáticamente la intolerable postergación de la mujer en Afganistán.

[4] Arnold Toynbee (1972): A Study of History (the new one-volume edition), Oxford Univ. Press and Thames and Hudson.

[5] Todo esto a pesar de que la curva de la velocidad de crecimiento de la población disminuye desde mediados de los sesenta, lo que es compatible con que la curva de la población siga creciendo. Algo que, por cierto, confundía el ínclito Fernando Simón en sus inefables «explicaciones» sobre la «evolución» de la pandemia y el «aplanamiento» de curvas varias, como el lector probablemente recordará.

[6] Malthus escribió después un resumen en 1830 (A summary view of The Principle of Population) «para quienes no han tenido tiempo para leer la obra completa».

[7] Nassau William Senior (1829): Two Lectures on Population, delivered before the University of Oxford in Easter Term 1828, Londres, Saunders and Otley.