Quienes vivimos de jóvenes los años ochenta y noventa, tenemos una perspectiva diferente de la que tienen los que nacieron en esas fechas. Esto no quiere ser ni una perogrullada ni algo que refrende una teoría cultural sobre las generaciones. Es algo obvio, porque los que daban sus primeros pasos en aquel entonces no vivieron, al menos teniendo uso de razón, esas dos últimas décadas del siglo XX. Por poner un ejemplo, hoy en día, que empezamos a estar acostumbrados, más o menos, a los gobiernos de coalición, no podemos imaginarnos lo que era un gobierno con mayoría absoluta. Yo tampoco me puedo imaginar, cabal y vivencialmente, lo que supuso experimentar en las propias carnes, de joven o de adulto, una dictadura como la franquista.

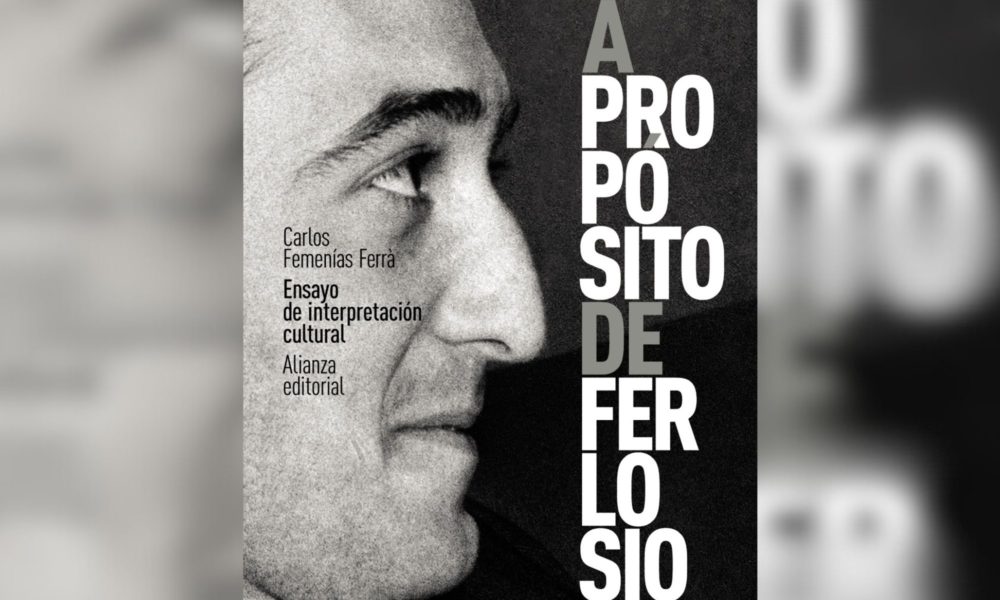

Apunto estas cosas porque quiero subrayar que cuando Ferlosio empezó a escribir de manera verdaderamente regular en la prensa diaria, en especial en El País, casi todas las palancas del poder estaban desde 1982 en manos de un partido, el PSOE, y el terrorismo etarra, sin olvidar el del GAL, campaba a sus anchas en el País Vasco y fuera de él. Fue precisamente en 1986 cuando Ferlosio publicó de manera contundente cuatro libros al mismo tiempo, por un lado los ensayos, de muy diferente tono, Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado y Campo de Marte 1. El ejército nacional, por otro lado la novela El testimonio de Yarfoz y La homilía del ratón, recopilación no exhaustiva de sus artículos. Es significativo que El País, en el artículo que publicó el 11 de diciembre, siguiese con la imagen de un Ferlosio novelista porque ponía de relieve «los 31 años de silencio narrativo», pero no aludía en absoluto a un ensayo fundamental que había publicado en 1974, Las semanas del jardín. Pues bien, el efecto de este bombazo cultural fue duradero. En aquel entonces no era él un tótem (si acaso lo fue o lo es ahora), sino un faro crítico por el que había que pasar o recalar para tener una visión no adocenada de lo que ocurría en nuestro agitado y, por aquel entonces, reluciente país, recientemente aceptado en el club europeo. ¿Quién estaba al quite de cualquier suceso terrible que ocurría en el mundo, de cualquier frase, igual de memorable que cuestionable, de nuestro otrora presidente (los gatos y los ratones, la columna vertebral del ejército y un largo etcétera) o de cualquier otro dirigente socialista, o de otro partido? ¿Quién respondía con contundencia a lo que pasaba por ser el pensamiento hegemónico de aquel entonces, de distinto calado que el de hoy en día? En definitiva, ¿quién remaba a contracorriente, haciéndolo además con perseverancia, dignidad y lucidez? No había otro más que Ferlosio, por mucho que se puedan mencionar aquí o allá algunos otros intelectuales críticos, en grado variable y en un registro muy diferente: Fernando Savater, Agustín García Calvo, Manuel Vázquez Montalbán, el dúo, mucho más discreto, Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey e, incluso, si se me apura, algún que otro artículo de Francisco Umbral, que no por ser ingenioso dejaba de albergar una mala leche crítica contra el socialismo más soberbio. Pido disculpas de antemano por algún olvido. En cuanto a Eugenio Trías, estaba en aquellos momentos enfrascado en la construcción de su magnífica «ciudad» filosófica, pero remaba entre un catalanismo filosocialista, al principio de los 80, y un anticatalanismo, cada vez menos prosocialista, desde mediados de esta década hasta el final de su vida. Sus libros filosóficos eran impactantes, deslumbrantes, pero no sus artículos de opinión. Estos ni calaban ni alimentaban una verdadera conciencia crítica.

Los de Ferlosio, apegados al meollo de la actualidad, al envés del día a día de las páginas de los diarios y, a veces, de la televisión —no a su superficie mediática, líquida, que en aquel entonces no era ni mucho menos tan patente como hoy en día— raspaban con denuedo la madera del tiempo histórico, y como un cepillo de carpintero, le quitaban todas sus virutas insustanciales. Es cierto que en algunos asuntos era un tanto zigzagueante, como cuando criticaba el militarismo, pero aprobaba, con los socialistas, el referéndum de la OTAN (algo de lo que se lamentó años más tarde), o negaba validez a la objeción de conciencia, propugnando un servicio militar que formase realmente a la ciudadanía, cuando pocos años más tarde iba el Ejército a profesionalizarse en todos sus escalafones…Pero si había que apoyar la causa del tren y de la bici, contra el coche, junto a García Calvo, en un acto público en la Universidad, lo hacía. El reseñador fue testigo de ello. Ferlosio desconcertaba a veces a tirios y troyanos, pero lo que era siempre admirable en él era la independencia de su criterio, su intempestividad asumida hasta el final.

No se olviden estos apuntes a vuelapluma porque la perspectiva que puede tener un investigador joven como lo es Carlos Femenías, nacido en 1985, sobre Ferlosio, es diferente de la que tenemos los de edad un poquito provecta. Ni mejor ni peor, sino distinta. Cuando ya en los primeros años del siglo XXI leíamos a Ferlosio, no cansaba, ni dejaba de deslumbrar, pero los tiempos, en particular en España y, sobre todo, en el mundo, iban cambiando a marchas forzadas. La imagen de un Ferlosio huraño, en batas y zapatillas, tierno en el fondo, pero siempre encabronado con el mundo de un modo peculiar, iba calando cada vez más, sobre todo entre algunos nuevos críticos literarios que delineaban con mucha inteligencia una genealogía de la modernidad política española, cuando nunca hay una, sino varias en liza.