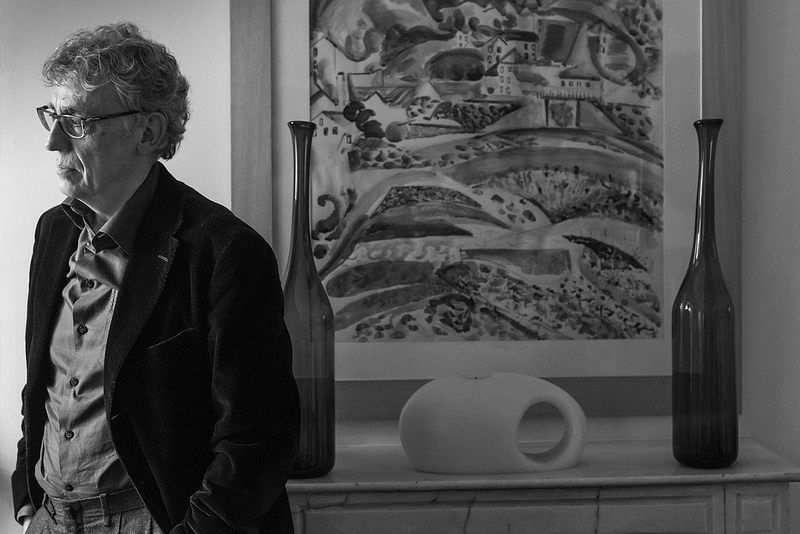

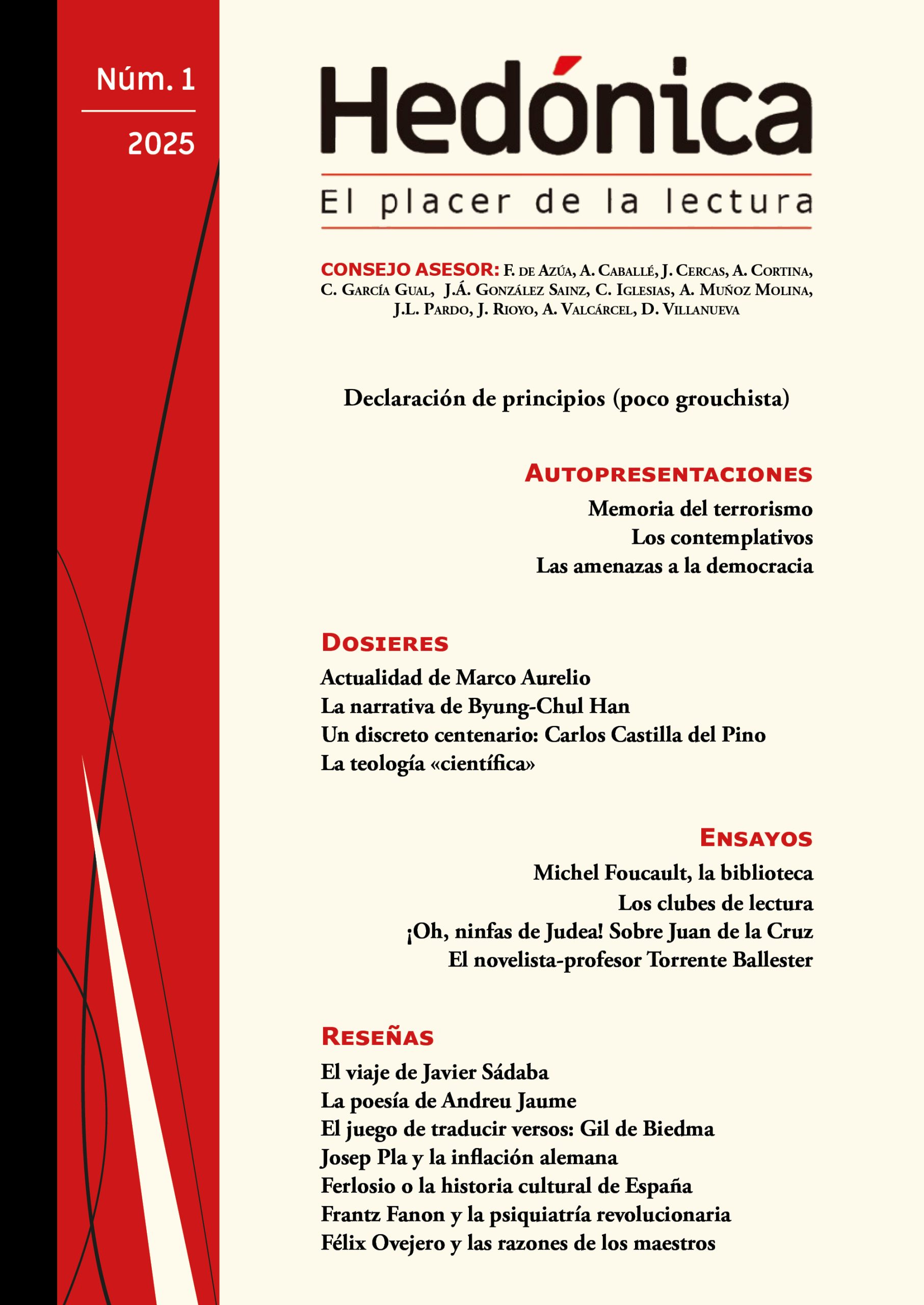

José Lázaro (JL): Revista de Libros nació en el año 1996 y la dirigiste desde entonces hasta el 2022, durante 25 años, en cifras redondas. Ahora, cuando por primera vez ha sido nombrado otro director, es buen momento para hacer una reflexión sobre la etapa anterior que nos permita entender las razones por las que esa revista ha sido, y espero que siga siendo, una institución única en la cultura española. Y esta última afirmación la hago a título personal, con la intención de ir justificándola y argumentándola a lo largo de este diálogo contigo, que espero no sea ni corto ni único.

Empiezo pidiéndote, Álvaro, que nos cuentes cómo surgió la idea de crear una revista de libros, quiénes la engendraron y cuál fue su planteamiento de partida.

Álvaro Delgado-Gal (ADG): A principios de los ochenta, durante cuatro años, con cuatro cuartos y el apoyo de un grupo de amigos (casi todos economistas: Luis Linde, Pedro García Ferrero y otros), dirigí Libros, que es el modelo primitivo de Revista de Libros. Entonces conocí a Alfredo Pérez de Armiñán, que era secretario general técnico del Ministerio de Cultura. Alfredo nos suscribió a las bibliotecas públicas dependientes del ministerio. Con el tiempo, nos hicimos muy amigos. El caso es que, al ser nombrado gerente de la Fundación Caja Madrid, en 1996, se acordó de la revista y me propuso intentarlo de nuevo, con mucha más financiación. Ese es el origen exacto de Revista de Libros. El sucesor de Alfredo, Rafael Spottorno, siempre apoyó a la revista. Y tuvimos de nuestro lado a Miguel Blesa.

Nuestras referencias, en la versión adolescente de la revista, habían sido el Times Literary Supplement y The New York Review of Books. Lo mismo, a mayor escala, más adelante. Esto tuvo una serie de consecuencias estructurales, o, si se quiere, funcionales:

- Variedad de temas. Al elegir la reseña como modelo, se abordaba un espectro amplísimo de asuntos, desde la teoría de la evolución o la física a la teología o la poesía.

- Marco muy flexible. En casi todas las revistas culturales, el autor está obligado a hacer, bien divulgación, bien opinión de sesgo político, bien algo parecido a un trabajo académico. Pero el libro crea un contexto, y permite al escritor tocar varios registros a la vez.

- Las reseñas solían ser largas. Algunas, larguísimas, sobre todo en Revista de Libros. No se trató de un azar. Existe el peligro, cuando la reseña es corta, de que se escriba sin haber leído el libro. Cualquier autor con un poco de oficio puede dar el pego. Esto es imposible cuando la extensión supera las 1.500 palabras. Nosotros hemos llegado a publicar artículos de casi 20.000.

- Edición concienzuda, una rareza en España. La reseña paseaba varias veces entre autor y editor. O no se publicaba cuando no ofrecía la calidad suficiente o acusaba alguna clase de sesgo (amiguismo; hostilidad injustificada). El autor, incluidos los muy instalados, se deja editar si nota que se le lee con atención. Se deja editar varias veces.

- Dado el carácter especializado de los temas (novela o poesía aparte), acudíamos por lo común a profesores de universidad. Pero siempre quisimos evitar la culta latiniparla académica. No solo por facilitarle las cosas al lector, sino por razones estéticas y conceptuales.

- Cuando las circunstancias lo permitían, reuníamos varios títulos, estuvieran o no traducidos, y sacábamos un artículo con la hechura de un ensayo.

La cadencia de la revista era mensual. La extensión, muy considerable. El trabajo detrás de cada número, formidable. La idea era que el lector culto atinara con dos o tres artículos por número que suscitaran su interés. Y que, a lo largo de los meses, se terminara teniendo una percepción de lo que estaba ocurriendo en el mundo del pensamiento, la literatura y la ciencia. La revista, por fuerza, se separó pronto de sus modelos inspiradores. Puesto que España no es la Gran Bretaña o los USA. Es otra sociedad. Conseguir superar vicios no infrecuentes en la edición española (prisa; falta de cuidado; amiguismo), obligaba a un tipo de gestión totalmente original. El trabajo, repito, fue enorme. Mi primer editor fue Guillermo Solana; a partir de los pocos años, y hasta casi el final, Luis Gago. En el último año y medio, Rafael Narbona. Amalia Iglesias trabajó como subdirectora durante la fase de papel. Yo seguía muy de cerca la edición, o compartía tarea con el editor. La edición, más el cuidado en la elección de los colaboradores, fue el fuerte de la revista. Pero prefiero llamar la atención sobre la edición, inédita en su propósito y ambiciones, hasta donde se me alcanza, en lengua española. Pagábamos bastante bien, hasta casi el final, lo que es también importante y por entero recomendable si se edita con mucho rigor.

JL: Yo no había tenido en cuenta el antecedente de la revista Libros. ¿Te refieres a la que publicaba la Fundación Juan March en formato sábana? Lo que yo recuerdo de ella, en efecto, era en varios aspectos un precedente de Revista de Libros, aunque el número de los que reseñaba cada mes era muy pequeño. ¿Puedes resumirnos su historia, sus características, el tiempo y la forma en que se publicó?

ADG: Absolutamente nada que ver con la Fundación March. El número 0 salió en octubre de 1981. El último (n.º 44) en octubre de 1985. Era mensual… en teoría. No siempre pudimos mantener la periodicidad. Alrededor de 24 páginas, aunque el número no era siempre el mismo. De gran formato, salvo al final. Mucho de los colaboradores de Revista de Libros lo empezaron siendo de Libros. La subdirectora era Araceli García Ríos. El grupo fundador estaba formado, sobre todo, por economistas. Ya te he mencionado a Pedro García Ferrero y Luis Linde. Añado algunos más: Ángel Rojo, Fernando Eguidazu, Raimundo Ortega, José Luis Ugarte, José Luis San Pedro, Óscar Leblanc, Amadeu Cuito, José Luis Leal, Rafael Bermejo… Y otros que no eran economistas, como mi padre, Luis Díaz del Corral… La redacción estaba en Fortuny, 37, donde dirigía una mediadora financiera Pedro García Ferrero. Los medios, modestísimos. Entre Araceli y yo lo hacíamos todo. A partir de cierto momento, que no sé precisar, se acabó el dinero y se ocupó de los gastos Pedro.

JL: Tocas un punto fundamental al decir que vuestras referencias eran el Times Literary Supplement y The New York Review of Books y al añadir que “esto tuvo una serie de consecuencias estructurales”, de las que enumeras seis. Me gustaría analizarlas una a una, pero antes, mirando ese modelo de forma global, ¿piensas que esas seis características son lo que tienen en común ambas revistas? ¿Ves diferencias entre ellas dos? ¿La London Review of Books se saldría de ese planteamiento o es, como quería ser Revista de Libros, un tercer intento de seguir el modelo de las dos fundacionales?

ADG: La London, en mi opinión, es una variante de las otras dos. Si no estoy equivocado, salió durante la larga parálisis del Times Literary Supplement, víctima de la crisis del diario The Times.

¿Diferencias entre las tres publicaciones? Una muy importante, con el Times Literary Supplement a un lado, y las otras dos revistas, al otro. El Times Literary Supplement es ante todo una revista de reseñas, con algún ensayo largo por número. La periodicidad es semanal, y constituye un instrumento ideal para saber qué se mueve en el libro escrito en inglés. Una revista imprescindible para los bibliotecarios. Estoy hablando del papel. Carísimo de hacer, tanto porque el número de artículos complica la gestión, como por el hecho de que el pago por las colaboraciones, tomadas por junto, es más alto. Pero sobre todo por lo primero (la plantilla es enorme).

La London y la New York, de periodicidad quincenal (y bastante más grande la segunda que la primera), son revistas de ensayo… con formato bibliográfico. Menos colaboradores y más recurrentes. Mucha menos infraestructura. Nosotros estábamos obligados, por razones económicas (razones de fuerza mayor) a parecernos más a la New York que al Times, aunque el porcentaje de reseñas no era en absoluto desdeñable.

JL: Abro paréntesis. Todas las revistas mencionadas —que forman el que he llamado “modelo anglosajón”— tienen en el título una palabra, un significante que las identifica: Times, New York, London… Tú has dirigido dos, la primera llamada Libros y la segunda Revista de Libros. Cuando mencionaste la primera, que yo no recordaba, la confundí con otra revista, que publicó la Fundación Juan March entre 1987 y 2003, que se dedicaba también a largas reseñas bibliográficas y se llamaba Saber/Leer, otro título genérico. Este tipo de títulos, que a algunos editores les encantan (El Periódico, La Revista…) tiene, en mi opinión, más inconvenientes que ventajas, sobre todo por lo poco diferenciales que resultan. A veces, además, dan lugar a protestas o a conflictos legales por parte de otras publicaciones de título parecido. ¿Por qué elegisteis esa opción genérica? ¿Piensas que fue una buena elección? ¿Qué resultado os ha dado, después de tantos años?

ADG: Una mala elección, por las razones que arguyes. No tengo una teoría sobre la causa que nos llevó a cometer ese error. Desde luego, falta de imaginación (o concentración). Apunto dos motivos más, especulativamente. Eufonía: Revista de libros de Madrid suena mal. Revista madrileña de libros, que suena mejor, tiene un retintín cómico/castizo. Dos, la necesidad de evitar los calcos. “Revista de libros” es una descripción genérica. Revista de libros de Madrid un eco de New York Review of Books.

JL: En la respuesta anterior, a mi paréntesis sobre el título, señalas claramente las diferencias —relacionadas entre sí— que caracterizan a las principales revistas de libros anglosajonas: mayores o menores medios económicos y de personal, periodicidad más o menos frecuente, predominio de ensayos o reseñas… Dicho eso, podemos entrar en lo que realmente importa: las coincidencias entre todas ellas, las características de ese “modelo anglosajón” que tú has logrado adaptar a España. Retomando con detalle lo que adelantabas a grandes rasgos en tu primera respuesta, enumeraría las siguientes fases: 1) Selección de libros a comentar. 2) Selección de colaboradores para comentarlos. 3) Características establecidas para los artículos que se encargan. 4) Edición de los textos para ajustarlos al punto anterior.

Empecemos por el punto primero. Como tú mismo decías, la revista cubría “un espectro amplísimo de asuntos, desde la teoría de la evolución o la física a la teología o la poesía”. Pero el número de libros que se pueden comentar es una ínfima porción de los que se publican; había que elegir lo mejor en cada campo. Es imposible que eso lo haga una sola persona, por muy amplia que sea de mente. Tú siempre contaste en la revista con una lista de “Coordinadores” especializados en distintas áreas. ¿Cuál era su función? ¿Trabajabais en contacto frecuente o eran más bien asesores esporádicos? ¿Hacías la selección de libros básicamente tú, la hacías con los coordinadores o tenías otras fuentes de información solvente?

ADG: Los coordinadores y yo. Esa era la combinación, sin entrar en ponderaciones relativas y artificiales, puesto que los coordinadores solían tener una relación amistosa conmigo.

Las relaciones eran informales. No se celebraban reuniones periódicas. Ni siquiera reuniones en sentido estricto, esto es, con representación de las distintas áreas. Muy al final, en la segunda etapa digital, me juntaba, cada dos o tres meses, con Rafael Núñez Florencio y Martín Schifino. Pero muy al final. El porcentaje de títulos extranjeros era considerable. Muchos se me ocurrían a mí. No existió nunca un comité editorial propiamente dicho. Esto es, no se sometía a un grupo determinado la aprobación de los títulos encargados o de las reseñas recibidas.

La revista estaba sumergida en un ambiente. Y ese era el criterio de selección. De los títulos y de los reseñistas.