Ref.: Jeremy Eichler (2024): El eco del tiempo. La segunda guerra mundial, el Holocausto y la música de la memoria, Barcelona, Paidós. [Traducción de Ignacio Villaro, 424 pp., 26,60 €].

«Que el lenguaje de la música hable tan solo de cosas nobles»

Incluso ahora, cuando me esfuerzo por recordar […], la oscuridad no se desvanece sino que se espesa al pensar lo poco que podemos retener, cuántas cosas y cuánto caen continuamente en el olvido, al extinguirse cada vida, cómo el mundo, por decirlo así, se vacía a sí mismo, porque las historias unidas a innumerables lugares y objetos, que no tienen capacidad para recordar, no son oídas, descritas ni transmitidas por nadie.[1]

Estas palabras de Austerlitz, el personaje de la novela de Sebald, advierten sobre el riesgo de olvidar los acontecimientos históricos cuando desaparecen los testigos y de las limitaciones que tienen otras formas, como los ensayos, los registros y los monumentos, para rememorar los hechos. Para Jeremy Eichler, la música puede iluminar la oscuridad sentida por Austerlitz, evitar el olvido y actuar como vehículo de la memoria colectiva.

Podría parecer que el recuerdo solemne y la función conmemorativa se perpetúan mejor a través de un medio sólido y permanente como la piedra, que la naturaleza efímera del sonido palidece en comparación con su consistencia. Pero los monumentos carecen de la capacidad de evocación de la música. Como señaló en una ocasión Robert Musil, «no existe nada tan invisible como un monumento», ya que se funden con el paisaje, pasan desapercibidos y su mensaje queda neutralizado. Al mismo tiempo, la ingente bibliografía sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto tiene el riesgo de convertirse en una «información muda», que interesa para apaciguar la conciencia y olvidar el horror y, como decía Jean Améry (superviviente de Auschwitz) «congelar históricamente» lo incomprensible. La cualidad exclusiva de la música para vincular el pensamiento y la emoción, y trascender las fronteras del lenguaje —lo que Thomas Mann en Doktor Faustus denomina la «inefabilidad expresada»—, puede llenar ese vacío, expresar el sufrimiento, transmitir el dolor y actuar como instrumento de la memoria universal.

Eichler es ensayista e historiador cultural y desde 2006 ha sido crítico de música clásica en The Boston Globe. El eco del tiempo es su primer libro —finalista del Baillie Gifford Prize y ganador de tres de los premios National Jewish Book— en el que rememora la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto analizando cuatro obras esenciales de mediados del siglo XX que abordaron esas catástrofes: Metamorfosis (Metamorphosen) de Richard Strauss, Un superviviente de Varsovia de Arnold Schönberg, la Decimotercera sinfonía de Dmitri Shostakóvich y el Réquiem de guerra (War Requiem) de Benjamin Britten. Cada una de estas composiciones conmemorativas funciona «como portadora de memoria para un mundo post-Holocausto». El autor enfoca su tarea «con los oídos de un crítico y las herramientas de un historiador», y detalla la génesis de estas obras y de su recepción, las experiencias bélicas de sus compositores y la historia más amplia de la guerra y el Holocausto. Su objetivo fue rastrear los mensajes implícitos en estos trabajos y reflexionar sobre la forma en que la música transmite dichos mensajes.

Theodor Adorno sentenció que escribir poesía después de Auschwitz sería un acto de barbarie. Sin embargo, posteriormente matizó esa opinión afirmando que el mundo al sobrevivir a la barbarie y la destrucción, necesita «su arte a modo de crónica inconsciente». Siguiendo esta reflexión, el libro de Eichler trata sobre historias, sonidos y lugares, donde la música emerge como esa «crónica inconsciente», testigo de la historia y vector de la memoria para el mundo posterior al Holocausto. Eichler señala que la génesis del libro surgió de dos preguntas: por un lado, después de la ruptura moral y existencial que representa Auschwitz, ¿cómo podemos conocer, honrar y conmemorar la presencia del pasado?; y, en segundo lugar, ¿cómo podemos restituir a la historia las obras de arte marginadas o ensalzadas, «no por ellas, sino por nosotros», para convertirse en «un prisma a través del que recordar lo que se perdió […], recuperar y redimir antiguas esperanzas y plegarias de la Ilustración».

En la primera parte, Eichler recorre el viaje que la música y los ideales utópicos seguían durante el siglo XIX, y lo hace recurriendo a las historias de Moses ben Mendel Dessau (abuelo de Felix Mendelsohn) y Arnold Rosé que, como tantos otros, encarnaron el sueño judío de la emancipación a través de la cultura. Esta ilusión se hizo tangible por la creencia en la Bildung, un término esquivo que no tiene equivalente perfecto en castellano. El Vocabulario de las filosofías occidentales especifica que el término Bildung designa «alternadamente la belleza física, la formación intelectual, la impregnación de lo divino en el alma humana, la integración del individuo en la sociedad, el paralelismo que hay que destacar sin cesar entre la cultura griega y la cultura alemana».[2] La Bildung representaba el ideal de construir un conjunto superior de esperanzas y anhelos, basado en la cultura y el arte, que renovase y mejorase espiritualmente la vida de la personas. La fe en el poder liberador de la cultura alemana fue por los judíos germanohablantes con la idea de que así alcanzarían una igualdad y una identidad similares al resto de los alemanes.

Eichler ha realizado un exhaustivo trabajo de documentación durante años, viajando a lugares tan representativos como Nueva York, Higher Broughton, Leipzig, Garmisch-Partenkirchen, entrevistando a personajes como Anita Lesker, Mstislav Rostropóvich o Irina Shostakóvich, la tercera mujer del compositor y recogiendo fotografías que, reproducidas en blanco y negro y sin pie de texto, dan por sí mismas extraordinario testimonio.

De las cuatro, la historia de Strauss es la más controvertida e incómoda de examinar. Alcanzó la fama muy joven a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con poemas sinfónicos como Don Juan (1888) y óperas vanguardistas como Salomé (1905) o Electra (1909), que llevaba al límite las reglas clásicas de la armonía jugando con las disonancias, la atonalidad y la politonalidad. Siempre contradictorio y desconcertante en sus cambios de dirección, en su siguiente ópera, El caballero de la rosa (1911), Strauss regresó a la música tonal con el elegante romanticismo, los armoniosos valses y los exquisitos papeles femeninos. Strauss continuó regularmente la composición de óperas hasta 1930, con obras como Ariadna en Naxos (Ariadne auf Naxos) (1912), La mujer sin sombra (Die Frau ohne Schatten) (1918), que adapta un texto más largo y excelente de Hofmannsthal), Intermezzo (1923), La Helena egipcia (Die ägyptische Helena) (1927) y Arabella (1932). En todas, salvo en La Helena egipcia, contó con la colaboración de Hugo von Hofmannsthal. Al fallecer éste, Strauss solicitó la colaboración de Stefan Zweig, que escribió el libreto de La mujer silenciosa. Al empeorar la situación de los judíos, Strauss se mostró ajeno a los sentimientos del escritor austriaco y le exigió que siguiera colaborando con él en secreto. Cuando el horrorizado y avergonzado Zweig se opuso por solidaridad con el resto de los judíos, Strauss reaccionó encolerizado y el 17 de junio de 1935 escribió en una carta interceptada por la Gestapo que nunca llegó a Zweig: «¡Esa testarudez judía, es como para hacerse antisemita! ¡Cuánto orgullo de raza y solidaridad! […] Así que sea bueno, olvídese por unas semanas de Moisés y los demás apóstoles, y dedíquese a sus dos piezas en un acto».[3]

Strauss no supo entender el mundo que surgió en 1933 y desde el principio colaboró con el régimen nazi en el ámbito de la política cultural. Los gestos de connivencia con los nazis fueron diversos: compuso una canción, Das Bächlein, que dedicó a Goebbels, tomó el relevo del director Bruno Walter («ese canalla asqueroso y servil», lo llamó Strauss) al frente de la Filarmónica de Berlín cuando Walter fue expulsado por judío, y sustituyó a Arturo Toscanini en el Festival de Bayreuth después de que el director italiano renunciara en protesta por el nuevo Reich. Además, trató de ganarse el favor de Joseph Goebbels y Hermann Göring respaldando la denuncia por motivos ideológicos de un discurso de Thomas Mann sobre Wagner y medró hasta conseguir el nombramiento de presidente de la Cámara de Música del Reich, una nueva organización creada por Joseph Goebbels para configurar la música alemana y depurarla de influencias «cosmopolitas» (es decir, judías).

A los ochenta años, en los últimos meses de la guerra europea, un Strauss desengañado, consumido por los remordimientos y emocionalmente devastado ante la destrucción por los bombardeos aliados del Teatro de la Ópera de Múnich, la Gewandhaus de Leipzig, la Ópera Semper de Dresde y el Teatro de la Ópera de Viena, compuso Metamorfosis en el estudio de su villa en Garmisch-Partenkirchen, junto a un busto de Christoph Glück que le regaló Goebbels y el retrato de un niño judío tocado con un shtreimel, un sombrero tradicional hebreo. El cuadro perteneció a Paula Neumann, abuela de su nuera Alice, que murió en un campo de exterminio. Strauss nunca explicó por completo el sentido del título, que se ha vinculado con la obra de Goethe La metamorfosis de las plantas.

Metamorfosis es una obra para veintitrés instrumentos de cuerda de veinticinco minutos de duración, profunda y melancólica, —en palabras de Gentilucci, de una «serenidad veteada de nostalgia»—, en la que no queda rastro de los destellos de ironía, audacia e ingenio de los poemas sinfónicos iniciales, y en su lugar se aprecia un carácter doliente y afligido por el desastre alemán. Al final, con un sentimiento trágico y solemne de despedida, Strauss reescribe —«sin pensar en ello, el tema se escapó simplemente de mi pluma»— la Marcha fúnebre de la Tercera Sinfonía (Heroica) de Beethoven. Cuando tomó conciencia de ello, anotó en la última página las palabras IN MEMORIAM. Strauss tampoco aclaró nunca su significado. El estreno de Metamorfosis tuvo lugar el 25 de enero de 1946 en Zúrich, por el Collegium Musicum de la ciudad suiza dirigido por Paul Sacher. Unos días antes del estreno, Strauss pidió a Sacher dirigir el ensayo general. Al terminar, el compositor dio las gracias a los músicos, bajó del escenario y salió rápidamente de la sala.

Para tratar de comprender los claroscuros de la conducta de Strauss, Eichler visitó su casa en Garmisch-Partenkirchen y solicitó consultar parte del archivo del músico (estaba especialmente interesado en una carta a Thomas Mann que Strauss nunca envió), pero la familia le contestó al cabo de cuatro meses que tenía «grandes reservas sobre los asuntos relativos a aquellos años».

Un superviviente de Varsovia, compuesta por Arnold Schönberg en Los Ángeles en 1947, fue una de las primeras composiciones que recordaron el exterminio de los judíos europeos, antes de que en Estados Unidos se erigiera un solo monumento al Holocausto. Se trata de una obra dodecafónica para narrador, coro masculino y orquesta, de tan solo siete minutos de duración, pero de gran intensidad y enorme fuerza dramática. El propio Schöenberg escribió el texto en una mezcla de inglés, alemán con acento prusiano y hebreo, que relata la aniquilación de los prisioneros judíos en un campo de exterminio. La obra fue encargada por la Fundación Koussevitzky y dedicada a la memoria de Natalie Koussevitzky, la primera esposa del director de orquesta. Su estreno en 1948 en el gimnasio de la universidad de Albuquerque (Nuevo México) por una orquesta de músicos aficionados, un coro de «vaqueros y granjeros», y un profesor de química como narrador revela la extraordinaria odisea que transitó hasta alcanzar ese momento.

En una primera y estremecedora escena, el narrador (que interpreta al superviviente) relata como los prisioneros judíos son despertados y convocados a reunirse. Después, un sargento los apalea brutalmente y, por último, se les ordena numerarse antes de enviarlos a la cámara de gas. En la segunda parte, los reclusos (representados por el coro masculino) recitan enérgicamente el shemá Israel, la oración central del judaísmo.

El estreno de Un superviviente de Varsovia en Alemania Occidental suscitó malestar y estuvo rodeado de dificultades. Así, no se tradujeron al alemán pasajes del texto del narrador en inglés y en hebreo para «proteger al público», algunos músicos de la orquesta se opusieron a presentarla y el director del coro pidió disculpas por interpretar una partitura tan desabrida. Después del estreno, el barítono que actuó de narrador declaró que «este es el mayor lodazal con el que podíamos mancharnos». Todavía en 1956, el crítico musical Hans Schnoor (que había estado afiliado al partido nazi) denunció la obra como un «canto al odio» y consideró que programarla junto a música de Beethoven constituía una «provocación obscena».

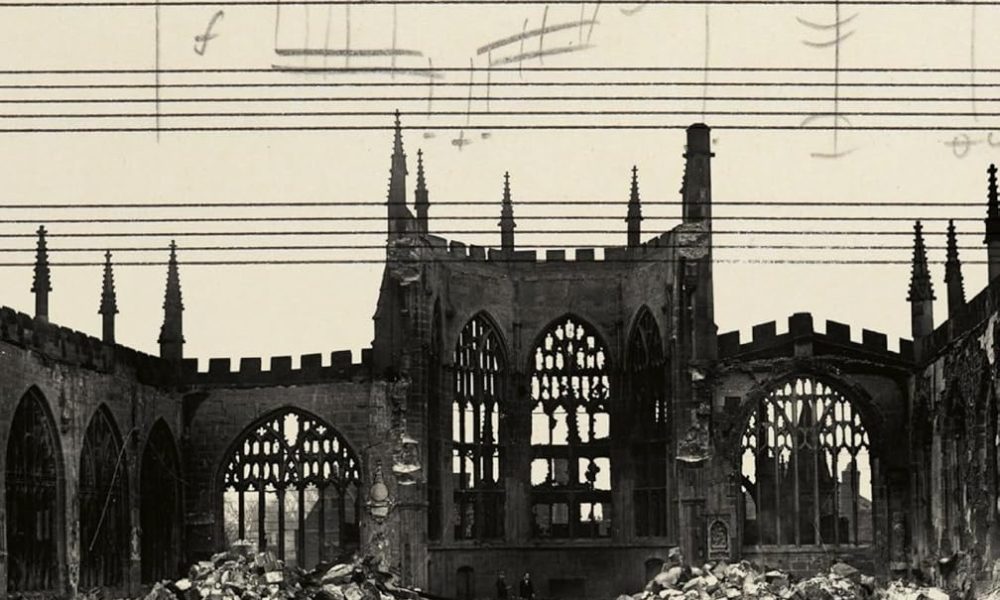

En 1958, Benjamin Britten aceptó sin vacilar el encargo de componer una obra para la consagración de la reconstruida catedral de Coventry, destruida por los bombardeos nazis en la noche del 14 de noviembre de 1940. Britten llevaba tiempo deseando componer un réquiem, pero no fue hasta 1961 cuando consiguió la concentración necesaria para hacerlo. Por entonces, ya había decidido que recurriría a los versos del poeta Wilfred Owen (1893-1918), fallecido en el canal del Sambre en octubre de 1918, pocos días antes del armisticio. Owen, pacifista acérrimo al igual que Britten, había escrito los poemas para manifestar su indignación moral por la guerra y denunciar la locura patriótica que llevó a «fundir cuerpos de hombres para pagar estatuas de políticos». Se ha criticado la elección por parte de Britten de los textos de Owen porque se sitúan en la primera Guerra Mundial, sin que exista un reconocimiento directo a la Segunda Guerra y el Holocausto. Para Eichler, por la compleja serie de motivos que fuera, Britten omitió áreas oscuras de la historia más reciente, pero procuró hacer lo que consideraba una declaración universal de pacifismo.

El Réquiem de guerra es de una magnitud inmensa: dura noventa minutos y requiere de un extenso conjunto instrumental. Britten entrelaza las palabras de Owen en la Missa pro defunctis, la tradicional misa en latín por los difuntos. El texto de la misa lo canta un coro mixto, reforzado en algunos momentos clave por una soprano solista, acompañados por la orquesta. Los versos de Owen están colocados como pequeñas descargas perfectamente dispuestas en puntos trascendentales de la misa, y los cantan alternativamente un tenor y un barítono, acompañados por una orquesta de cámara independiente. Finalmente, un coro de niños, situado fuera del escenario, canta pasajes de la misa latina en un estilo antiguo, a la vez arcaico y celestial, que representan, en palabras de Britten, «las voces impersonales de la inocencia».

El Réquiem de guerra se estrenó el 30 de mayo de 1962 en la recién consagrada catedral de Coventry. Britten dirigió la orquesta de cámara Melos Ensemble y Meredith Davies condujo el coro del festival y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham. Para acentuar el espíritu de reconciliación, Britten eligió los solistas de tres de las naciones beligerantes: el tenor Peter Pears (pareja de Britten) por Inglaterra, el barítono Dietrich Fischer-Dieskau (que había sido reclutado por el ejército alemán) por Alemania y la soprano Galina Vishnévskaya por la Unión Soviética (que no pudo participar por la prohibición de su gobierno).

Eichler entrevista a Anita Lasker, uno de los pocos testigos del Holocausto que queda con vida, y que fue enviada junto con su hermana a Auschwitz en diciembre de 1943. Allí formó parte de la orquesta del campo de mujeres dirigida por Alma Rosé, nieta de Gustav Mahler. Al fallecer Rosé en abril de 1944, Lasker y las demás componentes de la orquesta fueron transferidas a Belsen, donde Lasker consiguió sobrevivir hasta la liberación. Al finalizar la guerra, Benjamin Britten y el violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin realizaron una gira por la Alemania derrotada, actuando en Belsen en julio de 1945. Anita Lasker quedó impresionada por lo que consideró la presencia angelical, personal y musical de Britten. Veinticinco años después, volvió a encontrarse con el compositor británico, ahora como chelista en la interpretación de la Sinfonía n.º 14 de Shostakovich, dirigida por Britten en el Festival de Aldeburgh.

En 1962, Dmitri Shostakóvich seleccionó los poemas de Yevgueni Yevtushenko para la Decimotercera Sinfonía op. 113 para bajo, coro masculino y orquesta. El primer poema se titula Babi Yar —elegido por Shostakóvich para el primer movimiento (Adagio)—, como el escarpado barranco a las afueras de Kiev donde los días 29 y 30 de septiembre de 1941 miembros del cuarto Sonderkommando dirigidos por el comandante Paul Blobel asesinaron a tiros a 33.771 judíos. El poema relata el horror de esta masacre:

Y en torno a Babi Yar suena la hierba / que ha crecido salvaje desde entonces. / Los árboles nos juzgan. Todo grita / pero el grito está hecho de silencio. / Al descubrirme observo mi cabello. / También ha encanecido. También grito / por los miles de muertos inocentes / masacrados aquí. En cada anciano / y en cada niño al que mataron muero.[4]

Shostakóvich estructura Babi Yar como una serie de episodios teatrales que abarcan desde el peregrinar de los judíos por el desierto y la crucifixión de Cristo, al caso Dreyfus, el pogromo de Białystok de 1906 y la historia de Ana Frank. La configuración musical fluctúa entre el solista, el coro y la orquesta, subrayando e intensificando cada inflexión del texto. La narración de la voz solista se funde con la música sombría y doliente, resaltada por sucesivos estallidos sonoros. El nutrido coro (Shostakóvich demanda entre cuarenta y cien cantantes) acentúa la gran fuerza dramática con lamentos en forma de recitados. El sonido desconsolado y recurrente de una campana actúa como recordatorio del dolor. La última sección, que recuerda la visita al lugar de la masacre, introduce una inquietante sensación de calma y finaliza con una creciente intensidad del coro que refleja la arrebatada misericordia con las víctimas. Schostakóvich, ateo y sin ascendencia hebrea, siempre tuvo afinidad por la música judía e incorporó temas musicales judíos a alguna de sus obras, como, por ejemplo, el Trio para piano n.º 2 o el ciclo de canciones De la poesía popular judía. Este interés tiene un fundamento estético («el rasgo distintivo de la música judía es su habilidad para construir una melodía alegre con entonaciones tristes»), pero también asume un compromiso ético —una necesidad obsesiva de reaccionar de manera casi fisiológica al sufrimiento ajeno—, en un momento en que los judíos eran perseguidos, primero por los nazis y después por Stalin.

La Decimotercera se estrenó en Moscú en diciembre de 1962, con la Orquesta Filarmónica de Moscú dirigida por Kirill Kondrashin, bajo la amenaza de la censura y la cólera de Nikita Jrushchov. Rostropóvich alabó la sinfonía con estas palabras: «Esta música contiene la inmensa amplitud de nuestra vida, desde profundas decepciones y trágicos conflictos hasta la iluminación y el orgullo esperanzado». A pesar de los elogios, Eichler subraya que la Filarmónica de Berlín la interpretó por primera vez en 1983 y que La Filarmónica de Viena no la ha interpretado nunca.

Las autoridades soviéticas intentaron hacer desaparecer Babi Yar y así borrar su memoria. Con ese fin se construyó una presa que recogía los desechos de las fábricas de ladrillos próximas y se inundó el barranco con cieno y hediondas aguas estancadas. La presa se derrumbó el 13 de marzo de 1961 y el lodo arrasó un distrito de Kiev ocasionado centenares de víctimas.

Sigmund Freud afirmó en un ensayo titulado «Lo perecedero»,[5] escrito en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, que la guerra había arrebatado al mundo su belleza, destruido las obras de arte y arruinado el orgullo heredado por los logros de la cultura, mostrando lo peor del ser humano y despertando los malos espíritus que la educación había sido incapaz de dominar. Al advertir que algunas personas restan valor a estos bienes perdidos por su transitoriedad, Freud defiende que los ideales de la Ilustración y el arte no pueden darse por sentados ya que son frágiles y transitorios y, en consecuencia, deben protegerse.

El eco del tiempo presenta con delicadeza y esmero una forma de abordar los legados de la guerra a través de las obras de cuatro compositores que reflejan el dilema entre arte, ética y política. Los autores del Holocausto pretendían ocultarse, pasar desapercibidos, caer en el olvido y borrar las huellas del horror perpetrado. Eichler sugiere de forma tácita que seremos cómplices si permitimos que eso ocurra y faltaremos a nuestro deber para con las víctimas. Con el paso del tiempo, el número de personas que vivieron el Holocausto disminuye y en pocos años no quedará ninguna. Cuando sus testimonios desaparezcan, la música será la única historia que podremos seguir escuchando. Para Eichler, la música, desplegándose a través del tiempo y emplazando así ante nosotros —incluso dentro de nosotros— un hilo del tiempo pasado, puede ser «testigo de la historia y portadora de la memoria». La memoria de la música nunca desaparece.

[1] W. G. Sebal (2006): Austerlitz, Barcelona, Anagrama, p. 28. [Traducción de Miguel Sáenz].

[2] Michel Espagne (2018): «Bildung», en Barbara Cassin (dirección), Vocabulario de las filosofías occidentales. Diccionario de los intraducibles, México, Siglo XXI, vol. 1, pp. 211-224. [Coordinadora del equipo de traducción María Natalia Prunes].

[3] Richard Strauss, Stefan Zweig (2022): Correspondencia (1931-1935), Barcelona, Acantilado, pp. 131-133. [Edición de Willi Schuh, traducción de Carlos Fortea].

[4] Yevgueni Yevtushenko (1997): «Babi Yar», en Adiós, Bandera Roja. Selección de poesía y prosa (1953-1996), México, Fondo de Cultura Económica, pp. 114-116. [Versión de José Emilio Pacheco].

[5] Sigmund Freud (1972 [1915/1916]): «Lo perecedero», en Obras completas, Madrid, Biblioteca Nueva, tomo VI, pp. 2118-2120. [Traducción de Luis López-Ballesteros].