Refs.: Neus Catalá (2015): De la resistencia y la deportación: 50 testimonios de mujeres españolas, Barcelona, Generalitat de Catalunya. [432 pp., 20 €, edición original: EINA, Adgena, 1985].

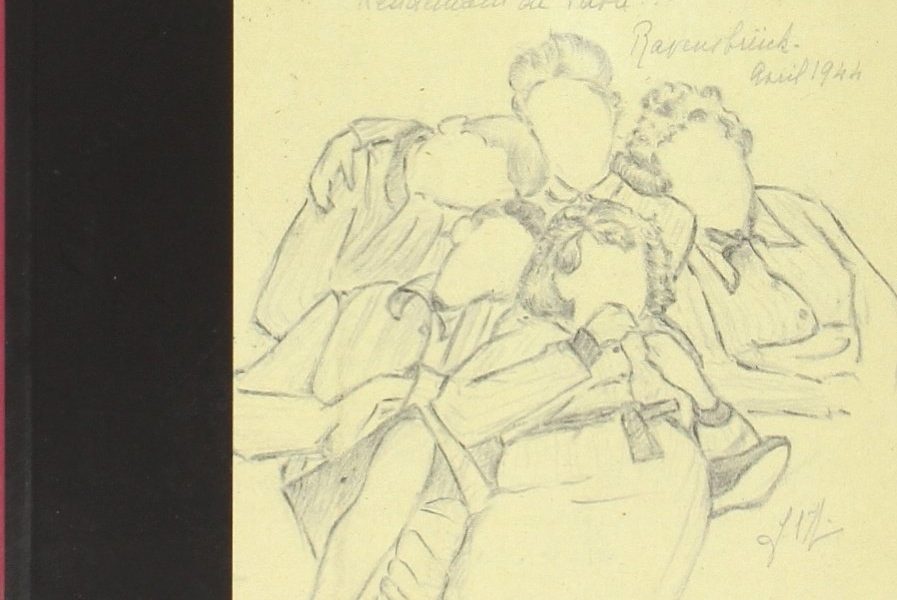

Mercedes Núñez Targa (2016): El valor de la memoria. De la cárcel de Ventas al campo de Ravensbrück, Sevilla, Renacimiento. [336 pp., 19,00 €].

Amalia Rosado Orquín (2024): Españolas en los campos nazis, Madrid, Catarata. [336 pp., 20,50 €].

Al contrario que las deportadas procedentes de países europeos como Francia, Polonia, Chequia, Austria, Rusia, Hungría o Alemania, reconocidas como víctimas del nacionalsocialismo y condecoradas por sus países de origen como víctimas y luchadoras de la Resistencia contra el nazismo, la historia de las deportadas españolas, traumatizadas tras las terribles experiencias en los campos de concentración y exterminio nazis, cayó en el olvido. Por razones políticas, pero también por ser mujeres. Fueron, como dijera Geneviève de Gaulle Anthonioz, «las olvidadas entre los olvidados».

Las deportadas españolas fueron víctimas del golpe de Estado militar y de la guerra producida por el ejército rebelde nacional contra la II República. Como señala Amalia Rosado Orquín, «La existencia de víctimas españolas en los campos de concentración nazis no fue fruto del azar, esta se produjo a consecuencia de su legítima defensa de la República española y la democracia». Residentes o exiliadas en Francia, fueron perseguidas por el Gobierno pro-nazi de Vichy y por la Gestapo a causa de su lucha en la Resistencia contra el nazismo. Delatadas, encarceladas y torturadas, fueron brutalmente deportadas en vagones de ganado al campo de concentración de Ravensbrück y a otros en Alemania, Polonia y Austria. Destinadas, como escribiera Mercedes Núñez Targa, al crematorio, fueron forzadas a trabajar como esclavas en fábricas textiles, en la construcción de carreteras y en la fabricación de armamento y material bélico. Liberados los campos por los aliados y por el Ejército soviético en 1945, no pudieron regresar a España. Quienes volvieron durante la dictadura fueron encarceladas o sometidas a vigilancia policial, maltrato y humillaciones. En Francia, sin embargo, algunas de estas mujeres fueron condecoradas como heroínas de guerra.

El libro Españolas en los campos nazis (2024), de Amalia Rosado Orquín, un estudio histórico basado en su tesis doctoral, hace hincapié en la necesidad de abordar la deportación con un enfoque de género. Aporta una investigación sustentada en archivos y en testimonios de las deportadas, a través de una serie de tablas, listas, mapas y documentos concernientes a las zonas donde las mujeres españolas operaban durante la resistencia en Francia, la organización de las deportaciones y la cronología de los «transportes» de 1942 a 1944, con el lugar de procedencia y su destino, los registros de entrada en diversos campos (Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Bergen-Belsen, Dachau, Flossenbürg o Ravensbrück), así como los campos en los que fallecieron o de los que fueron liberadas. Como señala la autora, «la diáspora de deportadas españolas fue muy extensa y no sólo en su destino, sino también en sus zonas de operación en Francia»—Toulouse, Marsella, París o Burdeos. «Ravensbrück fue el epicentro de la deportación femenina, ya que este fue el principal punto de partida desde donde las españolas fueron trasladadas al resto de los territorios. Desde Ravensbrück, muchas reclusas fueron conducidas a otros campos de trabajo externos repartidos por toda Alemania».

La autora aborda la violencia, la cosificación del cuerpo de las mujeres y su utilización como fuerza de trabajo esclavo, así como en los experimentos médicos (atrozmente realizados en prisioneras políticas polacas y en judías por médicos nazis). En ellos, «asistimos a una intersección de ambas opresiones. El sexismo confluyó con la cosificación». Demuestra que existió una violencia específica por el hecho de ser mujeres, ejercida a través de la prostitución, el embarazo, la menstruación, el aborto, la (falta de) higiene, las esterilizaciones y reconocimientos vaginales, la maternidad y los sentimientos hacia los hijos, el pudor y la desnudez, al tiempo que se las desexualizaba y desproveía de identidad y de «humanidad». Todo ello supuso el sufrimiento, las vejaciones físicas, emocionales y mentales, la extenuación y las enfermedades que las condujeron a la muerte, así como a secuelas físicas, traumáticas y al silencio de las supervivientes. «En un escenario tan extremo y aberrante como fueron los campos de concentración, el cuerpo de las mujeres fue siempre menos propio que el de los hombres, menos autónomo, más público y disponible para todos los que quisieran hacer uso de él»: la autora despliega documentación referente a la prostitución y la red de prostíbulos emplazados en diversos campos como perversa «compensación» o prima (previo pago) para los prisioneros varones: «(…) la discriminación por sexos prevaleció por encima de todas las demás, situando a cualquier varón (excepto judíos y soviéticos) en una posición de privilegio». La mayoría de las mujeres que sufrieron la prostitución fallecieron por enfermedades venéreas y por la brutalidad con que se explotó sus cuerpos.

Ravensbrück, el mayor campo de mujeres procedentes de países europeos, proveyó únicamente de doscientas mujeres, entre ciento veinte mil, seleccionadas y forzadas a ir a otros campos. Es importante prevenir sobre lo que Insa Eschebach, Directora del Memorial de Ravensbrück (2005-2020) y Pascale R. Bos denominan «pornografización» y «fantasías sexuales» en su artículo «El mayor prostíbulo del Tercer Reich: Sobre la historia de la pornografización del campo de concentración de mujeres de Ravensbrück» (2024). Ambas autoras afirman que «no hay constancia de ninguna mujer española en este contexto». La mayoría de las mujeres seleccionadas eran de origen alemán y no judías; otras procedían de Ucrania, Polonia, Bielorrusia o Países Bajos. Los archivos y documentos del Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück —según Thomas Kunz e historiadores como Bernhard Strebel— confirman asimismo que en Ravensbrück no existió un prostíbulo.

Amalia Rosado plantea la violencia específica contra las mujeres (aporta asimismo testimonios de otras nacionalidades, concretamente en los experimentos médicos, realizados en prisioneras polacas, las Kaninchen) exacerbada en la ideología del nacionalsocialismo y operada «en tres tipos de ataques: sexual, médico-reproductivos y maternales». Los cuerpos de las mujeres fueron un espacio de desprecio, sometimiento y explotación, denigrándolos incluso tras su muerte: «No podemos entender plenamente lo que sucedió a hombres y mujeres durante el Holocausto», alega, «sin comprender las dimensiones de género de sus experiencias. Aunque los nazis atacaron tanto a hombres como a mujeres, ellos trataron a sus víctimas en función de su género».

La violencia está descrita en toda su crueldad y brutalidad en su fuente original, los testimonios de las deportadas. Ellos constituyen la base para reconstruir una cultura de la memoria y los hechos históricos de los que fueron protagonistas. Mercedes Núñez Targa, republicana y del PSUC, tras pasar por el infierno de la cárcel de Ventas (Madrid) en 1939 y exiliarse a su salida de la prisión a Francia, donde luchó contra el nazismo desde 1942, fue deportada a Ravensbrück en 1944. Narró sus terribles experiencias en Cárcel de Ventas (1967) y Destinada al crematorio (2011), ambas publicaciones reunidas en esta edición de 2016 realizada por su hijo, Pablo Iglesias Núñez, El valor de la memoria. De la cárcel de Ventas al campo de Ravensbrück, con material fotográfico y documental (edición alemana: Der Wert der Erinnerung, traducción de Carsten Hinz, Berlin, Metropol Verlag, 2022). Su narrativa tiene un valor inmensurable, ya que describe tanto el interior de la cárcel de Ventas —siniestro emporio de Falange e Iglesia católica, donde miles de mujeres represaliadas por el franquismo, muchas de ellas embarazadas o con hijas/os, fueron maltratadas, vejadas, torturadas y/o fusiladas—, como su trabajo en la resistencia, su deportación en vagones de ganado con otras españolas y francesas al campo de concentración de Ravensbrück, la vida en el campo y los temibles apell: «¡Apell! Apell!, no sólo significa la postura físicamente insoportable, el agotamiento, el frío durante largas horas, sino una deshumanización total, eso de sentirse no como un ser viviente, sino como un número, un objeto. (…) Te sientes vencida, cobarde, como si de golpe te hubieran arrebatado tu dignidad de combatiente, sientes asco y vergüenza de ti misma». «(…) qué profunda herida, como la señal de un hierro ardiente, ha dejado el apell en nosotros, los deportados». Los «reconocimientos» ginecológicos: «Después de unos quinientos reconocimientos, el agua, siempre la misma, es turbia y sangrienta; conteniendo pus, sangre y todo tipo de microbios. Aquel examen les permite conducir al exterminio a algunas prisioneras que han escapado de la primera inspección del “dentista”. (…) Sí, las mujeres que esperan un hijo son sistemáticamente conducidas a las cámaras de gas». El trabajo esclavo en las fábricas de armamento de Siemens: «La fábrica es enorme, impresionante, y produce obuses de distintos calibres. Además de las seis mil deportadas trabajan, forzados, prisioneros de guerra y requisados de todas las nacionalidades de Europa y una muy pequeña cantidad de obreros alemanes —militarizados— que ejercen las funciones de rectificadores o técnicos». El boicot que realizaban —bajo pena de muerte en la horca— en la maquinaria: «Muy concienzudamente me harto de enviar al desguace obuses buenos, de dar como perfectos los defectuosos y enviar a desbarbar los que tienen medidas correctas. Tenemos que recordar que cada obús inutilizado son vidas ahorradas de los nuestros. Desorganizar la industria de guerra representa ganar una batalla importante». Su resistencia y compromiso político frente al salario con que se pretende «lavar» el trabajo esclavo: «Con sorpresa e indignación hemos sabido que tienen la intención de pagarnos hipócritamente un sueldo en presencia de los obreros, como si de trabajadoras libres se tratara. Un verdadero escarnio, que no estamos dispuestas a soportar. Se decide, pues, rechazar públicamente el dinero en la fábrica y proclamar abiertamente nuestra condición de prisioneras políticas». A pesar de su valentía, su compañerismo con otras prisioneras y su fortaleza ideológica, Mercedes Núñez no se ve como una «heroína»: sintió miedo, indignación, agotamiento, hambre, rabia y finalmente cayó gravemente enferma con tuberculosis: «Apenas puedo mantenerme en pie. ¿Cuántos kilos pesaría? Ni lo sé. Parece que me han sacado la carne a puñados. (…) Escupo una materia viscosa (…) todo se ha terminado: el pañuelo (un trozo de trapo) está manchado de sangre. Hemoptosis, pus, tuberculosis. Tuberculosis, sinónimo de «transporte». Ya en la enfermería, Mercedes Núñez se libró del «transporte» a las cámaras de gas. El 15 de abril de 1945, una soviética grita «como una loca: Tovàritxi! Tovàritxi! (…) ¡Somos libres! (…) ¡Libres, camaradas!» Mercedes Núñez, junto con otras prisioneras, fue liberada de la muerte con la llegada de los Ejércitos soviético y americano. ¿Cuánto tiempo habrían resistido a la maquinaria de exterminio de los campos?

Además de la importancia histórica del relato, lo extraordinario del testimonio de Mercedes Núñez es el lenguaje llano, expresivo, repleto de solidaridad y de ternura hacia sus camaradas y de burla, escarnio y falta de respeto hacia los torturadores, a quienes ridiculiza y desprecia: «esbirros de cerebro atrofiado que no saben más que pegar», «siniestra mirada de asesino», «fanático de las Hitlerjugend», «¿qué quieren ahora? Gritos, empujones, todo el repertorio. A fuerza de gritos y bofetadas empezamos a entender el alemán», «A base de verlos un día y otro ladrando insultos y clavando azotes como verdaderas bestias, termino por excluirlos de la comunidad humana. Para mí son bípedos, y basta», «comandante de hocico de rata», «criminal nazi». Este lenguaje afilado, junto al odio y la rabia que experimenta, la libera de la sumisión y del victimismo frente a sus verdugos. Su fuerte convicción política es un arma contra el opresor nazi, manteniendo vivo el anhelo de libertad y el sentido de justicia frente a la criminalidad de los asesinos: «(…) no, el nazismo no me ha vencido, no me ha hecho utilizar sus propios métodos», afirma. Mercedes Núñez no busca «hacer literatura» sino describir la terrible realidad: las atrocidades de la cárcel de Ventas y del campo nazi y denunciar la crueldad, la barbarie, la brutalidad y la explotación de los poderosos: «Se ha dejado, sin embargo, un poco en la sombra el papel dirigente que tuvieron los grandes magnates de la industria alemana, que explotaron sin escrúpulos a los deportados, obligándolos, en pleno siglo XX, a trabajar como en tiempos de la esclavitud. (…) ¿Un accidente, una enfermedad, los dejaba inútiles? ¡Al gas! (…) La mano de obra era barata. Fríamente, los estudios estadísticos hechos por ellos daban una media de nueve meses de vida a cada deportado». Dedicó sus escritos, su vida y su trabajo político posterior a la liberación a difundir el «valor de la memoria»: que no se olvide. «¡No nos olvides!», le pide una reclusa, al salir libre de la cárcel de Ventas. «¡Nunca!», responde.

La voluntad de transmitir la memoria, poblar de voces el silencio, relatar las experiencias y extraer del olvido a las mujeres españolas que lucharon en la resistencia en Francia y que padecieron la barbarie del campo de concentración de Ravensbrück en Alemania impulsa asimismo a Neus Català a entrevistar, recopilar y editar los testimonios orales de más de cincuenta resistentes y deportadas españolas entre 1960 y 1975, que se enfrentaron al exilio, al peligro nazi, la tortura, al horror y a la muerte. De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de deportadas españolas, (publicado por EINA, Adgena, 1985, con edición posterior de la Generalitat de Catalunya, 2015), es uno de los más importantes testimonios históricos de una cultura de la memoria colectiva que, sin el esfuerzo de Neus Català, sus familiares y personas allegadas, habría desaparecido. Por el valor histórico de las narraciones —el exilio, la vida en Francia como refugiadas, la resistencia al nazismo, el Gobierno de Vichy y las cárceles y torturas de la Gestapo durante la ocupación nazi, los transportes y la llegada al campo, la vida cotidiana, los trabajos forzados, la liberación y las «marchas de la muerte»— y por la capacidad de resistencia y solidaridad con que fueron capaces de sobrevivir estas mujeres y de narrar posteriormente sus experiencias políticas: «Mi detención fue debida a una denuncia», narra Secundina Barceló. «En el local de la Gestapo de Orleáns empezaron los interrogatorios, acompañados de bofetadas, puñetazos, quemaduras con cigarrillos en los brazos, Ante mi silencio, más tarde emplearon la matraca, luego el lavabo y finalmente, el suplicio de la bañera». La deportación y la estupefacción del «viaje»: «No sé cuántos días de viaje, de un viaje atroz de vagones de bestias apretujadas, que sólo pudimos estar de pie: ¡nadie se caía al suelo si se desmayaba! Allí estábamos como empaquetadas. (…) Cuántas muertas llegaron a Ravensbrück, yo no sé, no sé; nos hacían saltar de los vagones a gritos y a palos, extenuadas ya por el viaje estábamos aleladas. Nos parecía que nada era verdad de cuanto nos acontecía; era fantasmagórico, no lo puedo describir». (Alfonsina Bueno). «De repente se para el tren, y de nuevo esos gritos guturales como si de gargantas salvajes salieran, nos abrieron los vagones precintados. El aire helado nos parecía como un cielo, pero caímos al suelo como borrachas. Y a culetazos y puntapiés nos empujaron a unos barracones (…), y de nuevo a latigazos, nos encerraron en los vagones de donde algunas saldrían muertas (…)» (Neus Català).

Carmen Buatell, Braulia Cánovas (Monique), Elisa Ruíz, Conxita Grange Beleta … Todas ellas, si bien comprendieron que eran víctimas de un poder brutal y exterminador, no adoptaron un papel de víctimas: su experiencia de lucha contra el fascismo en España, la resistencia y sus convicciones políticas les permitieron no doblegarse ni someterse. El lenguaje crudo, sin adjetivos, sobre el campo describe un inframundo atroz —el humo del crematorio, el hambre, la suciedad, los piojos y las enfermedades, el frío, los golpes, insultos y latigazos—, un averno más allá de la cultura y la razón en el que diariamente ven ejecuciones, ahorcamientos, carretas llenas de cadáveres, mujeres apaleadas y extenuadas por el hambre y los trabajos forzados o rotas por la pena y la desgracia, del que saben que no saldrán pero en el que luchan por sobrevivir: «En Ravensbrück he visto a las «blokovas» pegar con látigos que llevaban, pegaban a las mujeres que pisaban los bordes de las barracas; pegaban a los niños que chillaban hasta que perdían el conocimiento, y después, en las salas de exterminio, a los que ya no volveríamos a ver nunca más. Los golpes, los ladridos de los perros de los SS, los silbidos, las «listas» a las tres de la madrugada durante horas y horas…» (Conxita Grangé Beleta). Y no sólo por sobrevivir. Las deportadas intentan mantener su cultura, sus tradiciones: escribir suculentas recetas de cocina para soñar y «matar el hambre», cantar canciones populares e incluso provocar la risa de sus extenuadas compañeras y, como narra Neus Català, jugar a los toros. «(…) incluso preparamos cantos y unos “sainetes”; otras mujeres daban conferencias sobre la estética, los niños, incluso una nos inició al juego de la Bolsa y Banca» (Lola Casadella). Boicotearon todo lo que pudieron el armamento bélico, arriesgando su vida para salvar la de sus camaradas, y se negaron a participar en el crimen incluso cuando llegaron los aliados: «Enfrente de nuestro bloque, había otro, muy grande (…). Estaba lleno de cadáveres de mujeres hasta el techo, ¿eh?, quisieron hacer con nosotras lo mismo, obligarnos a llevar allá abajo los cadáveres, y no, no quisimos hacer; dijimos que no. Nos amenazaron: “Que si nos iban a dejar sin comer”. Al final, dijimos (…) ¿qué más da? (…) ¡Nosotras no arrastramos a nuestras camaradas!». (Felicitat Gasa, Bergen-Belsen); y cuando tuvieron que ceder, prevalecieron sus sentimientos: «Aquello era horroroso, llevar aquella mujer con la boca abierta, con aquel aspecto de cadáver, mejor dicho, de calavera, descompuesta. La tuvimos que echar en un carretón de las muertas, pero nosotras la arrimamos con toda precaución ¡No la echamos, no! La depositamos con todo el amor de que aún éramos capaces, con todo el respeto a aquel ser humano sin identidad, ¡nuestra hermana!». (Antonia Frexedes). La vuelta a la vida: «Fue muy larga la adaptación. Lo que más nos entristecía era que en España continuaban los fascistas. Durante muchos años pensamos en regresar al país, y ahora tengo la inmensa alegría de ver que en España empieza una nueva Era; que se está operando la reconciliación nacional; que dejamos de ser gente aparte». Sin embargo, muchas no volvieron. Y mientras que los supervivientes de los campos fueron reconocidos como héroes, ellas fueron relegadas al olvido.

Al campo de concentración de Ravensbrück fueron deportadas, registradas como presas políticas, explotadas y esclavizadas cerca de un centenar de mujeres españolas residentes o exiliadas y refugiadas en Francia.[1] Se estima que, aproximadamente, la mitad de ellas perecieron —asesinadas— por hambre, maltrato, violencia física, inanición o enfermedad en los campos de concentración y exterminio y en las «marchas de la muerte». «Las españolas», afirma Amalia Rosado, «son las grandes ausentes y desconocidas de la deportación europea». Excepto las narraciones y testimonios de las prisioneras, recogidos por supervivientes como Neus Catalá y Mercedes Núñez Targa, artículos de prensa y homenajes en sus lugares de origen en España así como el trabajo de investigación y registro del Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück y de asociaciones de familiares como el Amical de Ravensbrück y el Amical de Mauthausen (las investigaciones de historiadores como Alex Rigol y Jordi Font), del censo de Benito Bermejo y Sandra Checa y de historiadoras y escritoras (Montserrat Roig, Mar Trallero, Carme Martí, Amalia Rosado Orquín), periodistas (Mónica G. Álvarez, Montserrat Llor), musicólogas (Ensemble Cantaderas), entre otros, no ha existido un reconocimiento de la importancia política, frente al fascismo y al nazismo y la lucha de estas mujeres contra el silencio y por la transmisión de su —nuestra— memoria histórica.[2]

Agradezco a Margarita Català, Carme Rei Grangé e Insa Eschebach por sus valiosas precisiones y aportaciones, al historiador Alex Rigol por sus indicaciones y a las editoriales Renacimiento (Sevilla) y Catarata (Madrid) por su contribución a este artículo.

[1] En la actualidad, se estiman entre ochenta y siete y ciento veintiséis. Las cifras varían según las investigaciones de los historiadores y los datos en los registros, al ser algunas de ellas inscritas con nombres franceses, apodos o apellidos de casada. Los nazis destruyeron archivos ante la llegada de los ejércitos de los aliados y soviético.

[2] El 3 de julio de 2025, a instancias de los Amicales de Ravensbrück y de Mauthausen y por mediación de la Embajada de España en Berlín, gracias al trabajo de su Embajador, Pascual Navarro Ríos, de la Consejera de Cultura Helena Cosano y de su equipo, y de Andrea Genest, directora del Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, se realizó un homenaje en el Memorial de Ravensbrück a las mujeres españolas deportadas por parte del Gobierno de España y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con la colocación de una Placa conmemorativa y la realización de diversos actos destinados a restablecer la memoria y la justicia que les fue tan brutalmente arrebatada.