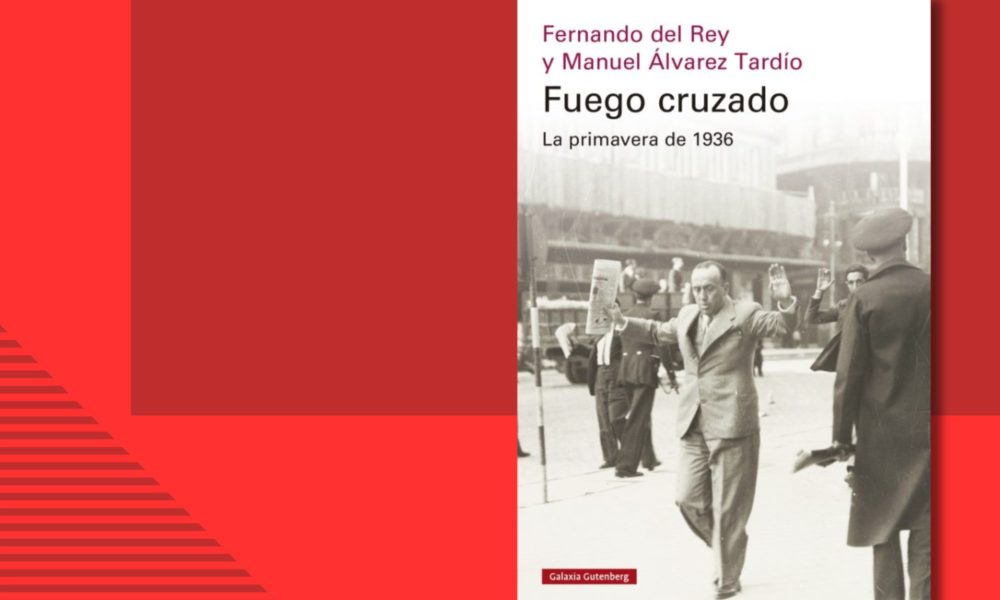

Fernando Del Rey y Manuel Álvarez Tardío (2024): Fuego cruzado. La primavera de 1936, Barcelona, Galaxia Gutenberg. [696 pp., 28,00 €].

Se equivoca, amigo mío —contestó Settembrini con los ojos cerrados—. [… Se equivoca fundamentalmente en la apreciación de que el espíritu, en general, no es lo bastante importante para provocar conflictos y pasiones fuertes como esas otras que trae consigo la vida misma y que no pueden solucionarse sino mediante las armas. ¡Al contrario! Lo abstracto, lo depurado, lo ideal es, al mismo tiempo, lo absoluto y, por tanto, lo realmente importante e intocable; y por eso alberga muchas más posibilidades de despertar el odio y la enemistad irreconciliable que la vida social. ¿Y aún le extraña que pueda llevar al enfrentamiento físico, al duelo, a la situación realmente radical: la lucha a muerte, mucho más directa e implacablemente que cualquier otro conflicto de ese otro ámbito?

Thomas Mann, La montaña mágica

Un libro incómodo/1. En una sociedad española polarizada y crispada como la actual, escribir sobre el reciente Fuego cruzado. La primavera de 1936, de los historiadores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, es arriesgado. La probabilidad de que quienes se han quedado en la adolescencia política perpetua de nosotros/ellos, buenos/malos, facha/rojo, puro/impuro y un largo etcétera le encasillen enseguida a uno es alta. Sin embargo, algunos ciudadanos se han hecho adultos: a estos se dirigen de forma explícita los autores de la obra y un servidor con este texto y no, para citar a Antonio Machado, al «hombre al uso que sabe su doctrina».

En un artículo publicado en El País del 15 de junio de 2024 y titulado «No basta la memoria», Antonio Muñoz Molina escribe: «Llevo un tiempo sombríamente sumergido en un libro a la vez apasionante e ingrato, Fuego cruzado, de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío […], un estudio sobre la violencia política en España en la primavera de 1936, entre la victoria en febrero del Frente Popular y el levantamiento del 17 de julio». Al parecer, compartimos las mismas impresiones de lectura: a medida que avanzaba en la voluminosa obra, junto al interés iba aumentando la desazón. El libro es ingrato, como dice el escritor ubetense, por desapacible, áspero. La pesadumbre, en mi caso, se mezclaba también con un asombro creciente por lo que iba leyendo y que Muñoz Molina resume con pericia de narrador: «[…] cuántos atentados con armas de fuego, con navajas, con palos; cuántos asaltos a iglesias o sedes políticas; cuántos tiroteos entre pistoleros de un extremo u otro o entre miembros de sindicatos obreros rivales; en Madrid, en Barcelona, en capitales de provincia, en pueblos apartados, en cualquier lugar donde estallaba de golpe una violencia que se alimentaba a sí misma en espirales de venganza. Militares, monárquicos y ricachones oligarcas como Juan March conspiraban sin disimulo contra la República, pero los partidos y las organizaciones sindicales que hubieran debido defenderla la socavaban con irresponsabilidad y sectarismo, con una violencia verbal y física que no dio un día de tregua durante esos pocos meses».

En las líneas que siguen, Muñoz Molina alude implícitamente a uno de los asuntos más importantes para la convivencia en una sociedad democrática madura o adulta, la superación del conflicto entre memorias antagónicas y de la confusión entre memoria e historia: «En la memoria oficial de derechas, los desórdenes y los crímenes de esos meses convulsos fueron responsabilidad de una izquierda volcada a una inminente revolución comunista: la violencia de extrema derecha, y el golpe militar, habrían sido la respuesta legítima para restaurar el orden y evitar una dictadura soviética; en la memoria de la izquierda, la violencia fue una estrategia desestabilizadora de la derecha y la extrema derecha: la izquierda no habría tenido más remedio que defenderse contra las agresiones, y las organizaciones obreras respondieron al levantamiento militar y fascista con las armas en la mano, en defensa de la legalidad republicana». Sería preciso salir de este círculo vicioso, similar a lo que en psicología se conoce como compulsión de repetición, que impide al sujeto pasar página o superar un trauma o interrumpir una actitud dañina a través de un trabajo psíquico que, en este caso, es precisamente el trabajo historiográfico. Suponiendo que se quiera pasar página, porque alimentar memorias parciales puede resultar conveniente desde el punto de vista político y, de hecho, lo es. Ya se sabe, vivimos en una época de entronización de identidades, y hay dos maneras sencillas de encerrarse en una de ellas, para quienes sienten esta necesidad apremiante de fosilización intelectual: la primera, por antagonismo: busco un enemigo o lo invento o lo resucito, si lleva casi cincuenta años enterrado y ya no encuentro mejores razones para legitimarme; la segunda, la más rentable hoy en día, por victimismo (al estatus de víctima se dedica todo el Título I de la Ley de Memoria Democrática) y para que siga ofreciendo rentas hay que mantener las heridas abiertas y no abrir grietas en su imagen.

Unos conceptos. Una sociedad, sin embargo, no puede mantenerse indefinidamente encolerizada consigo misma: es una amonestación que Paul Ricoeur pone casi al final de una de sus mejores obras, La memoria, la historia, el olvido (Ricoeur, 711). En ella, el riguroso filósofo francés alerta contra los abusos y manipulaciones o instrumentalizaciones de la memoria deudores del factor ideológico, con efectos de distorsión de la realidad y legitimación de un sistema de poder (Ricoeur, 118) y que tienen como resultado un relato impuesto (Ricoeur, 122). No, como ha escrito Muñoz Molina, no basta la memoria, también la historia es necesaria.

Otro conocido filósofo, el italiano Giorgio Agamben, en una de sus frecuentes glosas al pensamiento de Michel Foucault, define el concepto de dispositivo. Resumiendo, un dispositivo es un conjunto de discursos, instituciones, edificios, leyes, etcétera y la red que se establece entre ellos; se inscribe siempre en una relación de poder; resulta, de hecho, del cruce entre relaciones de poder y saber. Escribe Agamben que todo aquello que tiene la capacidad de capturar, orientar, determinar, controlar los gestos, las opiniones y los discursos de las personas es un dispositivo. Pero, antes que nada, un dispositivo es una máquina que produce subjetividad (o identidad, como a todo el mundo le gusta decir actualmente) y es, en este sentido, una máquina de gobierno (Agamben, 2015b). La ideología cabe perfectamente en esta descripción. En tanto que religión secularizada, el dispositivo ideológico consagra, es decir, ensalza algunas ideas en aras del templo (fanum, en latín), creando a menudo bandos de fanáticos en choque excluyente donde debería haber pacífica contratación democrática. Unas ideas que, en suma, quedan relegadas al ámbito de lo religioso, de lo sagrado. De modo que ya no son ideas, sino creencias. De hecho, sagrado significa separado, y sólo a unos clérigos seculares, citando al Raymond Aron de El opio de los intelectuales (pág. 389), les es permitido administrar el culto a la congregación de feligreses. Sin embargo, el mismo Giorgio Agamben que nos advierte del peligro representado por la omnipresencia de los dispositivos del poder en la sociedad contemporánea, es también quien sugiere la estrategia para neutralizarlos: la profanación, una operación política que los desactiva y restituye al uso común los espacios que habían confiscado. Y profano, es decir, «libre de los nombres sagrados», es aquello que se restituye al uso común de los hombres. La consigna terminante del filósofo es que hay que arrebatar a todo dispositivo la posibilidad de uso que ha capturado (Agamben, 2015a).