La creación de una revista insólita

Durante la huelga de las imprentas neoyorkinas en 1963 (que duró varios meses), el encuentro casual de Elizabeth Hardwick y Barbara Epstein dio lugar a una improvisada cena de matrimonios en el apartamento de la segunda. Hablaron de la sensación de nirvana en que vivían sin periódicos informando de los males del mundo y en especial del alivio que suponía no leer las penosas reseñas de libros que solía publicar la prensa los domingos.

Precisamente, Elisabeth Hardwick había publicado en Harper’s un artículo titulado «The Decline of Book Reviewing» en el que destrozaba las reseñas habituales por sus elogios planos, sus pobre objeciones, su brevedad y ligereza, su falta de implicación, pasión, carácter, excentricidad; su ausencia, en resumen, de auténtico tono literario. El declive de la crítica seria hacía que los libros se recibiesen con una actitud que ella comparaba a un tarro de miel.[1]

La evocación de aquel artículo en medio del silencio editorial provocado por la huelga les hizo ver a los cuatro amigos que estaban ante una ocasión única: o creaban ese añorado tipo de crítica o dejaban de quejarse para siempre. Se preguntaron qué ocurriría si saliese una revista sobre libros con artículos largos, argumentados, punzantes, vivos, profundos, reflexivos, atípicos, interesantes, libremente escritos, en clave literaria, por los mejores autores del país.

El relato que Jason Epstein publicaría en 2013 da deliciosos detalles sobre la puesta en marcha de aquella empresa insensata.[2] Coincidieron en que Robert B. Silvers, joven y brillante editor de Harper’s, era la persona idónea para dirigirla y se lo propusieron al día siguiente. Para su sorpresa, aceptó y además pidió a Barbara Epstein que fuese su coeditora.

Ese núcleo fundador de cinco personas iba a tener un largo recorrido. Jason Epstein fue, junto a su mujer, Barbara, y al matrimonio formado por Elizabeth Hardwick y Robert Lowell, el fundador de la revista. Robert B. Silvers y Barbara Epstein fueron los coeditores desde el inicio (1963) hasta la muerte de ella en 2006. Silvers seguiría como único (y ya mítico) editor hasta su propia muerte en 2017.

Lowell aportó 4.000 dólares de su bolsillo; además, hablaron con varias editoriales (que con la huelga se habían quedado sin soporte para anunciar sus novedades) y consiguieron de ellas 10.000 dólares en concepto de publicidad. Con ese presupuesto pudieron pagar la imprenta (en Bridgeport, pues querían salir mientras durase la huelga en Nueva York) y sus contactos les permitieron lograr un distribuidor que ubicaría la revista en las librerías universitarias.

Silvers hizo la lista de unos cien escritores que le parecían excelentes, comprometidos con la literatura y con el espíritu crítico que echaban de menos en los reseñistas habituales. Entre ellos estaban Edmund Wilson, Wystan Auden, Isaiah Berlin, F.W. Dupee, Paul Goodman, Stuart Hampshire, Elisabeth Hardwick, Irving Howe, Alfred Kazin, Robert Lowell, Norman Mailer, Dwight Macdonald, Mary McCarthy, Victor Pritchett, Susan Sontag, William Styron, Gore Vidal y Robert Penn Warren.

Y en este punto hay que hacer un paréntesis en el relato de Epstein para subrayar los dos primeros elementos decisivos de la historia: cuatro amigos imaginan la nueva revista que quieren crear y establecen sus características. Nombran un director (el término que en castellano corresponde a esta acepción del editor inglés, el Editor-in-Chief), y es él, asesorado por quien le parece, el que elige al centenar de autores con los que quiere iniciar la publicación.

Aspecto fundamental: todo director de una revista o una editorial de alta calidad intenta conseguir a los mejores autores para su empresa. (Esto no rige, claro está, para las de orientación puramente comercial, donde solo se busca a los que más venden. No era el caso de la nueva revista objeto de este artículo, por lo que las empresas comerciales también las dejamos al margen de él). Por consiguiente, todo director editorial piensa que los mejores autores son los que a él le gustan. De su gusto dependerá, por tanto, el tipo de publicación al que se llegue, el tipo de público que la leerá y el juicio que ese público realice. Ese es el criterio, esa es la dinámica del proceso. En el origen es inevitable una selección dictada por el gusto personal.

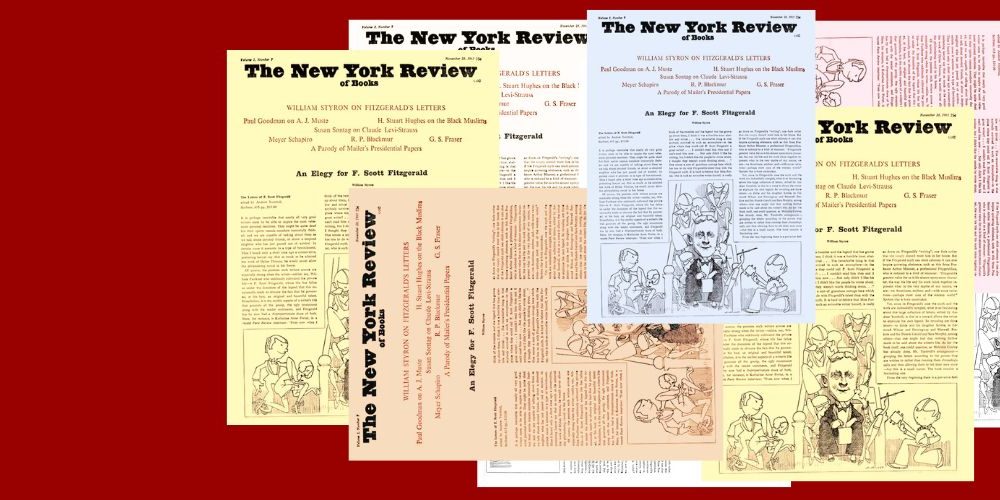

Casi la mitad de los autores invitados aceptaron escribir en tres semanas (y sin cobrar) un artículo largo (3.000 palabras, unos diez folios) sobre un libro reciente con un enfoque crítico, riguroso, interesante y claro, es decir, lo que él mismo como autor considerase una crítica ideal. Del primer número se imprimieron y distribuyeron 100.000 ejemplares, que llegaron a las librerías poco antes de que acabase la huelga. Se vendieron todos.

Cuando la revista cumplió 50 años, organizó una larga serie de actos conmemorativos.[3] Entre ellos se incluyó un documental sobre su historia titulado The 50 year argument, que escribió y dirigió Martin Scorsese.[4] En el número del aniversario se reimprimió el primer y único «Editorial» de la revista, publicado en aquel número inicial de febrero, 1963. Decía lo siguiente:

Al lector: The New York Review of Books presenta reseñas de algunos de los libros más interesantes e importantes que se han publicado este invierno. Sin embargo, no solo pretende llenar el vacío creado por la huelga de imprentas en Nueva York, sino aprovechar la oportunidad de esa huelga para publicar el tipo de revista literaria que los editores y colaboradores consideran necesaria en Estados Unidos. Este número de The New York Review no intenta abarcar todos los libros de la temporada, ni siquiera todos los importantes. No se ha dedicado el menor tiempo ni espacio a libros de intenciones triviales o efectos venales, excepto alguna vez para reducir una reputación temporalmente inflada o para llamar la atención sobre un fraude. Los colaboradores han aportado sus reseñas a este número con poco plazo y sin esperar remuneración alguna: los editores han ofrecido voluntariamente su tiempo y, puesto que el proyecto se ha emprendido sin capital, las editoriales, mediante la compra de publicidad, han hecho posible pagar a la imprenta. La esperanza de los editores es sugerir, aunque sea imperfectamente, algunas de las cualidades que debería tener una revista literaria responsable y descubrir si existe, en América, no sólo la necesidad sino la demanda de una revista de este tipo. Los lectores están invitados a enviar sus comentarios a The New York Review of Books, 33 West 67th Street, Nueva York.

Recibieron como respuesta cerca de dos mil cartas, animándoles a continuar.

«El placer de seguir leyendo este artículo está reservado para quienes han decidido contribuir a la supervivencia de Hedónica a través de su suscripción»